Hofmark Spielberg

Vorwort

Um eine Ortsgeschichte zu schreiben, braucht man Information. Die

eigene Erinnerungen reichen nicht weit zurück. Frühere Bewohner

haben nichts aufgeschrieben. Sie konnten nicht schreiben, denn

erst ab 1800 lernten die Kinder lesen und schreiben, damit sie

wenigstens ihren Namen schreiben konnten. Aufgeschrieben hat der

Pfarrer, wem er die Sakramente gespendet hat, Taufen, Heiraten,

Beerdigungen. Dazu war er durch sein Amt verpflichtet und die

Vorgesetzten haben es kontrolliert. Der Häuserbuch-Teil der

Ortschronik enthält deshalb Namen, Geburtsdaten, Heiratsdatum und

unvollständig die Sterbedaten. Das haben wir aus den

Taufbüchern, Heiratsbüchern und Sterbebüchern zusammen

gesucht. Doch Namen und Datum alleine sagen wenig über die

Lebensumstände. Wer hat sonst noch etwas aufgeschrieben, was heute

noch erhalten ist? Es waren die Beamten, die Steuern einkassieren

mussten, denn sie hatten ihren Vorgesetzten Rechenschaft

abzulegen. Der Staat kassiert nicht nur Steuern, er gibt seinen

Bürgern auch Sicherheit und garantiert das Eigentum, vor allem das

Grundeigentum. Heute heißt das Grundbuch. Im folgenden geht

es immer um Steuern und Behörden. Richtig gelesen verraten

die Akten eine Menge über das frühere Leben, obwohl das nicht die

Absicht der damaligen Schreiber war.

Der Hoffuß

Zum Verständnis muss vorweg der Hoffuß erklärt werden. Das sind die

Bruchzahlen, die immer wieder im Zusammenhang mit Häusern genannt

werden. Der Hoffuß ist der Steuersatz.

1/1 war der Ganzbauer, ein Vollerwerbslandwirt mit 100 Tagwerk

Grund und 4 bis 6 Pferden.

1/2 war der Halbbauer, auch Landwirt, aber mit einem halb so großen

Hof.

1/4 war ein "Gütler", Nebenerwerbs-Landwirt, wenig Grund, meist mit

einem Gewerbe, zB. Wagner

1/8 war eine "Sölde", meist ein Handwerker mit etwas Landwirtschaft,

etwa der Müller

1/16 war der Häusler, ohne Ackerbau, er lebt von seinem Beruf oder

ist Taglöhner.

1/32 hatte nur eine Haushälfte oder andere Unterkunft.

Die Steuer, das war die heutige Grundsteuer, wurde mit dem Hoffuß

berechnet. Der Ganzbauer zahlte den vollen Steuersatz, die anderen

nur einen Bruchteil davon. An der alten Bausubstanz in den Dörfern

kann man diese Einstufung heute noch gut erkennen, denn die Größe

der Gebäude folgte dieser Abstufung. Das Ansehen in der

Dorfgemeinschaft, die soziale Einstufung, folgte genau dem

Hoffuß.

Entstehung der Hofmark

Auf unserem guten Ackerboden wurde schon immer Getreide

angebaut. Als die römische Herrschaft durch die

Völkerwanderung verfiel, kamen unsichere Zeiten für die Bauern. An

günstigen Stellen wurden Burgen gebaut, in denen sich die Bauern

bei Gefahr mit ihrem Vieh in Sicherheit bringen konnten. In

Flurnamen wie Schloßberg, Burgstall u.a. steckt noch die

Erinnerung an diese Burgen. Die Burgherren lebten von den Abgaben

der Bauern. Als die Wittelsbacher Herzöge ihre Herrschaft über

Bayern etablierten, wurden aus den ritterlichen adeligen

Burgherren Beamte oder Militärs im Gefolge der Wittelsbacher.

Ihren kleinen Herrschaftsbereich über das Dorf, genannt

Hofmark behielten sie. Manche wohnten mit der Familie weiter

in einem Schloß oder Burg im Ort. Allerdings waren diese Gebäude,

selbst die anspruchsvollen Barockschlösschen, nicht beheizbar und

damit im Winter unbewohnbar. Nach dem Ende der herbstlichen

Jagdsaison ist die adelige Familie bis Ostern in

die Stadt gezogen.

In Spielberg waren die Barone Lerchenfeld und in Günzlhofen

Barone Imhof Jahrhunderte lang die Herrschaft. Man

muss sich diese Familien als weit verzweigte Klans vorstellen.

Dabei sieht man immer nur die Männer. Über die Frauen

und die Töchter, waren die Adelsfamilien praktisch alle

verwandt, nicht nur in Bayern, sondern europaweit.

Die Imhof gehörten zum Augsburger Patriziat und hatten ihren

Wirkungskreis überwiegend in Schwaben, das damals noch nicht

bayerisch war.

Die Lerchenfeld saßen eher in der Reichsstadt Regensburg und

hatten den Stammsitz in Unterbrennberg im Landkreis Regensburg,

nördlich der Donau.

Da es hier um Oberschweinbach geht, soll dies nur erklären, warum

diese Adeligen zwar die Herren unserer Orte waren, selbst aber nie

hier aufgetaucht sind, sondern nur die Steuern aus dem Ort

kassiert haben.

Die Abwesenheit der Herrschaft hatte auch Vorteile. Von den

Untertanen wurden keine Scharwerksleistungen gefordert. So nannte

man Einsatz der Dorfbevölkerung für Arbeiten in der

Landwirtschaft des Schlosses, beim Wegebau oder als Treiber bei der

Jagd des Schlossherrn. Für Ärger sorgte meist der Ernte-Einsatz,

wenn die Bauern die eigene Ernte verderben sahen, weil sie die Ernte

des Herrn einbringen mussten. Dieser Vorteil war jedoch nicht

umsonst. Schon im Steuerbuch 1671 heißt es beim Bauern Georg Tangler

Scharwerkgeld 5 Gulden. Die Herrschaft kassierte Geld anstelle

von Arbeitsleistung. Selbst die armen Häusler mussten 2 oder 3

Gulden Scharwerksgeld zahlen. Das waren die einzigen Abgaben in

Geld. Die anderen Abgaben, entsprechend der heutigen Grundsteuer,

erfolgten in Naturalien: Kleindienst (Hühner, Eier und

Butter) und Getreide (Roggen und Hafer). Das war fast noch das

mittelalterliche Verhältnis von Herr und Untertan aus einer Zeit

ohne Geld-Wirtschaft.

Landgericht Dachau

Dass Oberschweinbach und Günlhofen bis 1848 Hofmarksorte waren,

ist Zufall. Andere Dörfer, wie Längenmoos unterstanden

direkt dem Landgericht Dachau. Das Pfleggericht Dachau reichte vom

Münchener Burgfrieden bis zur Glonn. Die Dörfer Schwabing,

Neuhausen und Sendling wurden in Dachau verwaltet. Die

Klosterhofmark Fürstenfeld war neben der Hofmark Indersdorf die

größte Hofmark im Gericht Dachau. Erst 1823 wurde das Landgericht

Fürstenfeldbruck gebildet.

In Längenmoos erinnert nur der Flurname "Schloßfeld" an

eine verschwundene frühmittelalterliche Herrschaft. Für Längenmoos

war das Amt Esting als Zweigstelle des Dachauer Landgerichtes

zuständig.

Andere Hofmarken im Vergleich

Es gibt in der Umgebung Hofmarksorte mit Schlössern, die wirklich

Wohnsitz der Adeligen waren Zum Beispiel Odelzhausen.

Dort hat die Herrschaft die Entwicklung der Orte beeinflusst,

indem sie qualifizierte Handwerker im Ort ansiedelte, die

auch Qualitätsansprüche der Adelsfamilie bedienen konnten,

wie die aufwendigen Garderoben der Barockzeit. Diese

Handwerker versorgten mehr als den örtlichen Markt und förderten

zugleich die Autarkie des Schloßbetriebes.

Großbetriebe wie Brauereien wurden gegründet mit den dazu

notwendigen Hopfengärten oder in Taxa ein Kloster als beliebter

Wallfahrtsort.

So blühte in diesen Hofmarken die Wirtschaft auf und die

Herrschaft erhöhte ihre Steuereinnahmen.

In Günzlhofen und Oberschweinbach gab es wegen der Abwesenheit der

Herrschaft keine solche Entwicklung. Wir blieben reine

Bauerndörfer mit wenigen für den bäuerlichen Eigenbedarf

erforderlichen Handwerkern.

Verwaltung der Hofmark, Archivalien zu Oberschweinbach

Die Behörden der Barockzeit hatten erstaunlich wenig Personal. In

der Hofmark gab es einen Richter, über dessen Person unten mehr

steht.

Der Schreiber war sein Angestellter und wurde vom Richter bezahlt

.

Im Ort gab es einen Polizisten, der im Amtshaus eine Dienstwohnung

hatte und für alles zuständig war, sogar für die Instandhaltung

des Amtsgebäudes. Für seine Arbeit brauchte er zwei Knechte und

zwei Pferde.

Alle Beamten bekamen kein Gehalt, sondern lebten von den Gebühren

für ihre Tätigkeit.

Die Verwaltung ist für die Ortsgeschichte interessant, denn sie

hat Akten hinterlassen, die bis heute im Staatsachiv erhalten sind

und die Quelle der vorliegenden Geschichte sind. Alles ist

mit diesen örtlichen Archivalien belegt und nicht aus

Fachbüchern abgeschrieben. Zum besseren

Verständnis wurde versucht, die Dokumente zu erklären. In den

Archivalien geht es nur um die Steuern, denn die Beamten schrieben

keine Literatur für spätere Heimatforscher, sondern

rechneten korrekt ihre Arbeit ab. Was jeder wusste, wurde

nicht aufgeschrieben. Es muss dem heutigen Leser erklärt werden.

Dreißigjähriger Krieg

Die Ortsgeschichte beginnt mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618

bis 1648), über den nur zu berichten ist, dass er für die

Landbevölkerung hier unvorstellbar grausam war. Bis 1632 hat

das bayerische mit dem kaiserlich österreichischen Heer

Norddeutschland verwüstet, doch 1632 haben die von den

Protestanten zu Hilfe gerufenen Schweden Bayern erreicht und alles

zerstört. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, ist

umgekommen. Bevor das Leben wieder normal war, kamen die

Schweden 1648 noch einmal und zerstörten noch einmal alles.

Von den vor 1650 vorhanden Archivalien, wie die Taufbücher,

Heiratsbücher und Sterbebücher der Pfarrei Günzlhofen, ist nichts

übrig geblieben. Da es auch keinen Pfarrer mehr im Ort gab,

beginnen die Eintragungen im Taufbuch spärlich im Jahr 1651.

Heiraten sind erst ab 1664 wieder normal registriert.

Der Neu-Aufbau der Dörfer war schwierig. Jeder der es sich

zugetraut hat, ein Haus oder einen Bauernhof aufzubauen, bekam

eine Chance dazu. Viele haben es nicht geschafft, denn

Vieh musste gekauft und neu gezüchtet werden. Die Felder

waren verbuscht und mussten gerodet werden. Bauholz für die Häuser

musste erst im Wald gefällt und zu Balken bearbeitet werden.

Bei den Neusiedlern wissen wir nicht, wo sie her gekommen sind.

Sie gelten als "Tiroler", denn viele kamen vom Alpenrand, der von

den Schweden nicht erreicht wurde.

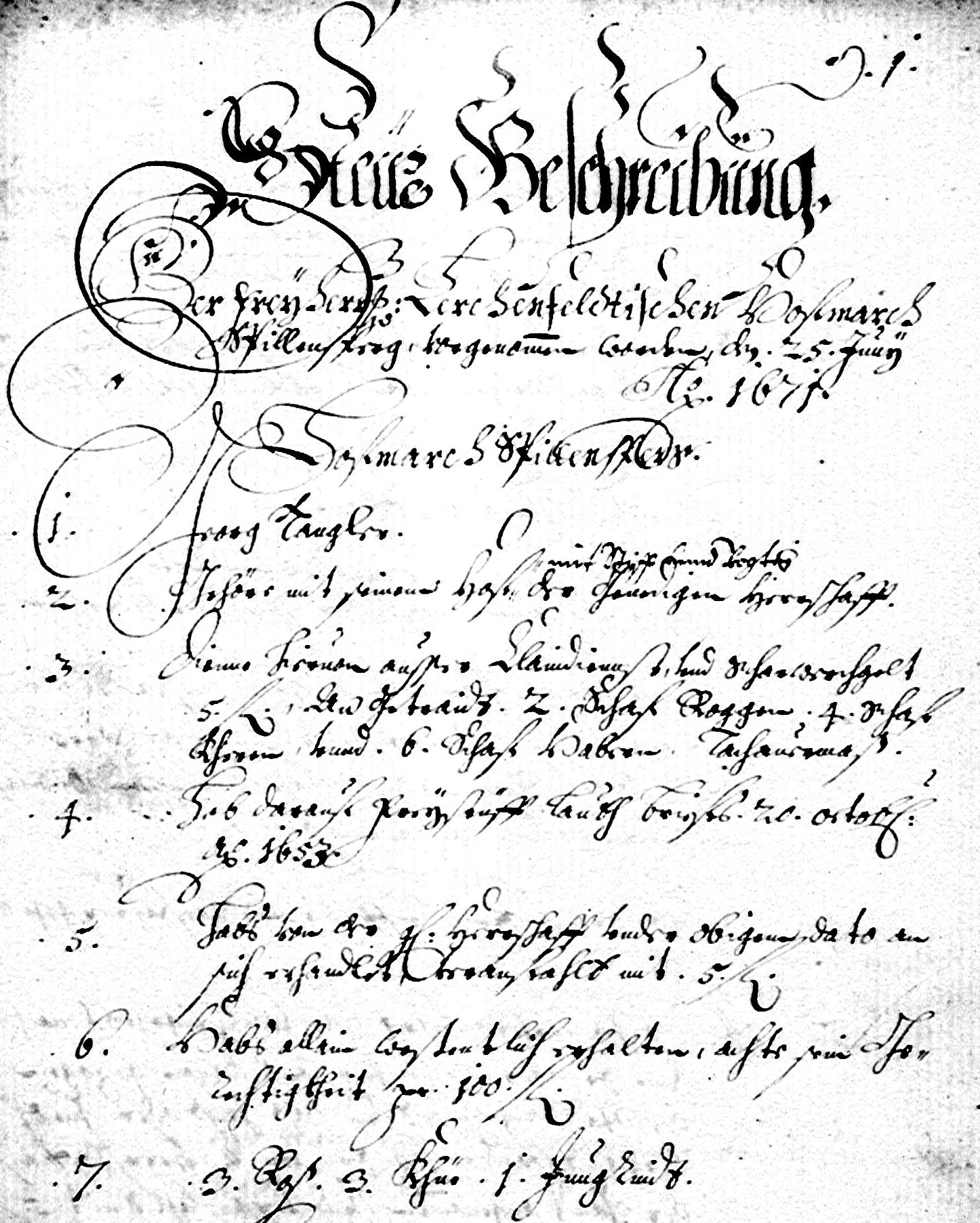

Steuerbuch von 1671

1671 ordnete der Kurfürst eine Bestandsaufnahme für das ganze

Land an. Dieses "Steuerbuch von 1671" ist für Hofmark Spielberg

und Günzlhofen erhalten. Es nennt vier Bauern:

Als erster wagt Johann Bals den Aufbau. Er kaufte "vor 30 Jahren",

also 1641 die leere Hofstatt, Hofname Bals Kreisstraße 38

1649 heiratet Peter Huber die Tochter von Wolf Magg,

Kreisstraße 46

1653 kaufte Georg Tangler von der Herrschaft. Das wurde der

Schloßbauer.

,

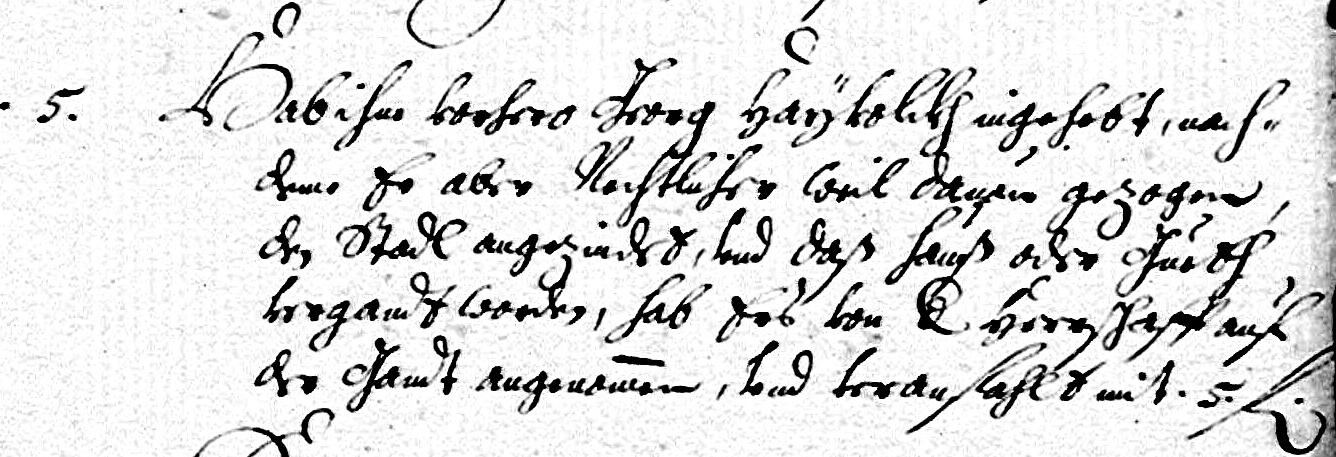

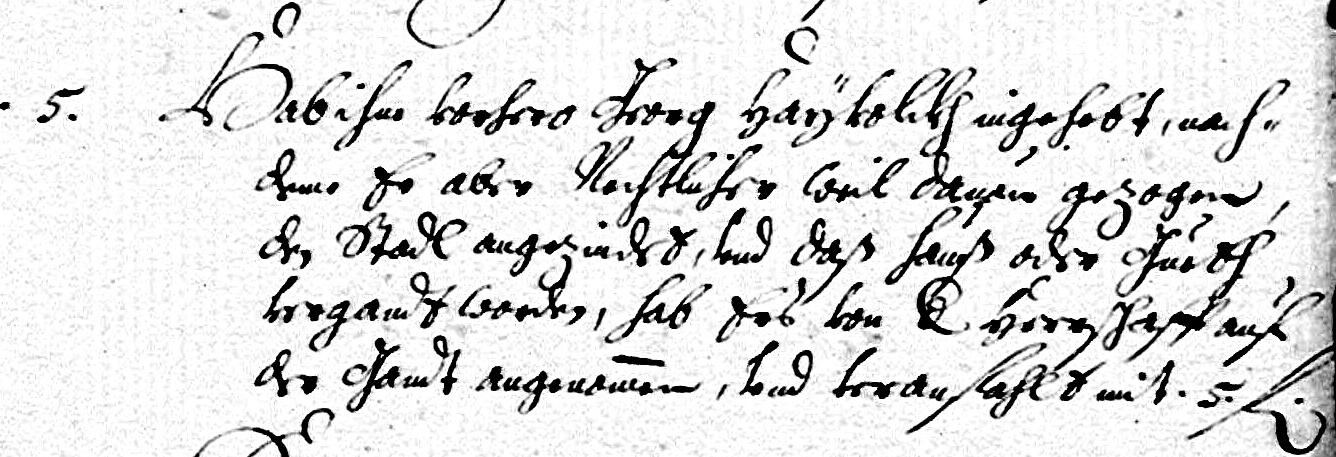

Nicht jeder hat den Aufbau eines Hofes geschafft:

Georg Haykolckh ist von seinen Hof "nächtlicher weil

davon gezogen (und hat) den Stadel angezündet", worauf Haus oder

Gut vergantet worden. . Martin Thoma, vorher in Mittelstetten, hat

den Hof von der Herrschaft auf der Gant angenommen, später

Franzbauer Kreisstraße 48

Als größeres Anwesen ist noch der Müller zu nennen: Wolf

Vell (Yell) hat 1665 die Witwe von Michael Loder geheiratet,

Hauptstraße 40

1671 sind außerdem zehn Häusler genannt, die jeweils eine

Kuh besitzen. Ein Haus hat der Alt-Bauer Wolf Magg als

Austragshaus. Die Häusl stehen in Gruppen bei den Bauernhöfen.

Sie lassen sich weder auf spätere Hausnummern

zuordnen, noch ein Familien-Zusammenhang herstellen.

Insgesamt stehen 1671 also 15 Wohngebäude: 4 Bauernhöfe, der

Müller und 10 Häusler ohne Landwirtschaft.

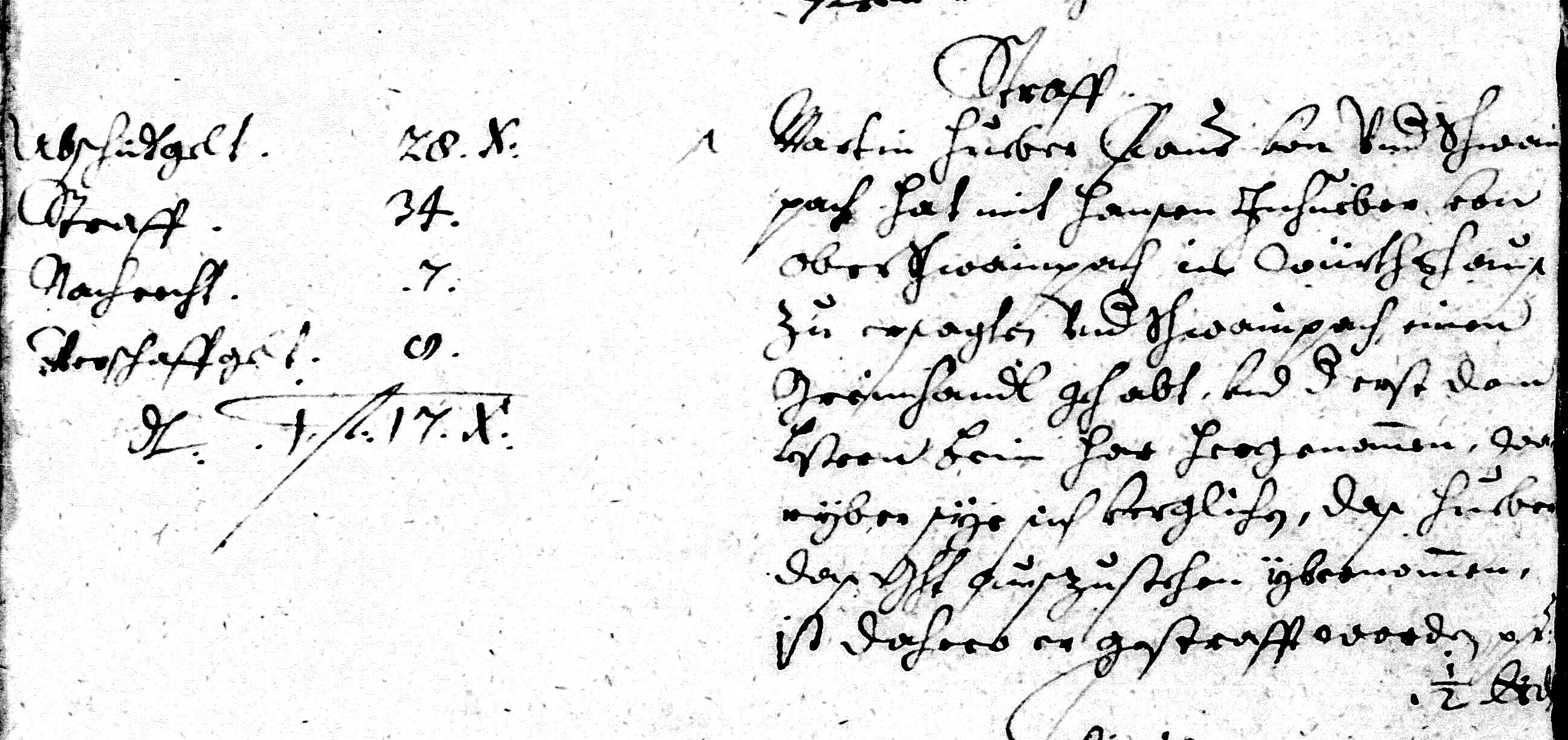

Steuern eines Bauern nach Steuerbuch 1671

Nach der Abbildung oben steuerte Georg Tangler "außer Kleindienst

und 5 fl Scharwerksgeld an Getreide

2 Scheffel Roggen

4 Scheffel Korn (Weizen)

6 Scheffel Hafer (Pferdefutter)

nach Dachauer Maß.

Ursprünglich war der "Zehent" jede zehnte Getreidegarbe. Diese

einzusammeln war unpraktisch, weshalb man sich auf Ablieferung von

ausgedroschenem Getreide einigte. Scheffel ist ein Hohlmaß und

misst die Getreidemenge unabhängig vom Feuchtigkeitsgehalt. Ein

Scheffel ist etwa ein Doppelzentner und im Durchschnitt 6 Gulden

wert.

Kriege und ihre Auswirkungen auf Oberschweinbach

1704, im Spanischen Erbfolgekrieg, und 1741 wieder im

Österreichischen Erbfolgekrieg wurde Bayern von

Österreichischen Truppen besetzt. Das Militär wurde in ein anderes

Land als Besatzung geschickt, um sich auf Kosten der dortigen

Bevölkerung selbst zu versorgen. 1704 wurde das Dorf

Harthausen (bei Friedberg) abgebrannt. Für die Dorfbewohner

war die Besatzung eine Katastrophe. Die Soldaten nahmen der

Landbevölkerung mit Gewalt sogar die Existenzgrundlage weg. Sie

haben die Kuh geschlachtet, die sie melken wollten.

Die Österreichischen Hilfsvölker (Kroaten) brachen in das

Schloss Spielberg ein, fanden aber keine Schätze. Dafür

verwüsteten sie die Registratur. Alles vor 1704 fehlt. Ab

den 1730-erJahren sind nur Fragmente vorhanden. Bis 1754 fehlen

die Protokolle völlig. Um 1800 kamen zu allem Überdruss noch

französische Truppen und vernichteten wieder Protokolle. Es

liegt also an der großen europäischen Geschichte und Politik, dass

die Chronik unseres Dorfes lückenhaft ist. Nur die Pfarrer in

Günzlhofen haben ihre Bücher versteckt und bewahren können. Auf

die Pfarrmatrikel baut das vorliegende Häuserbuch. in der Zeit vor

1812.

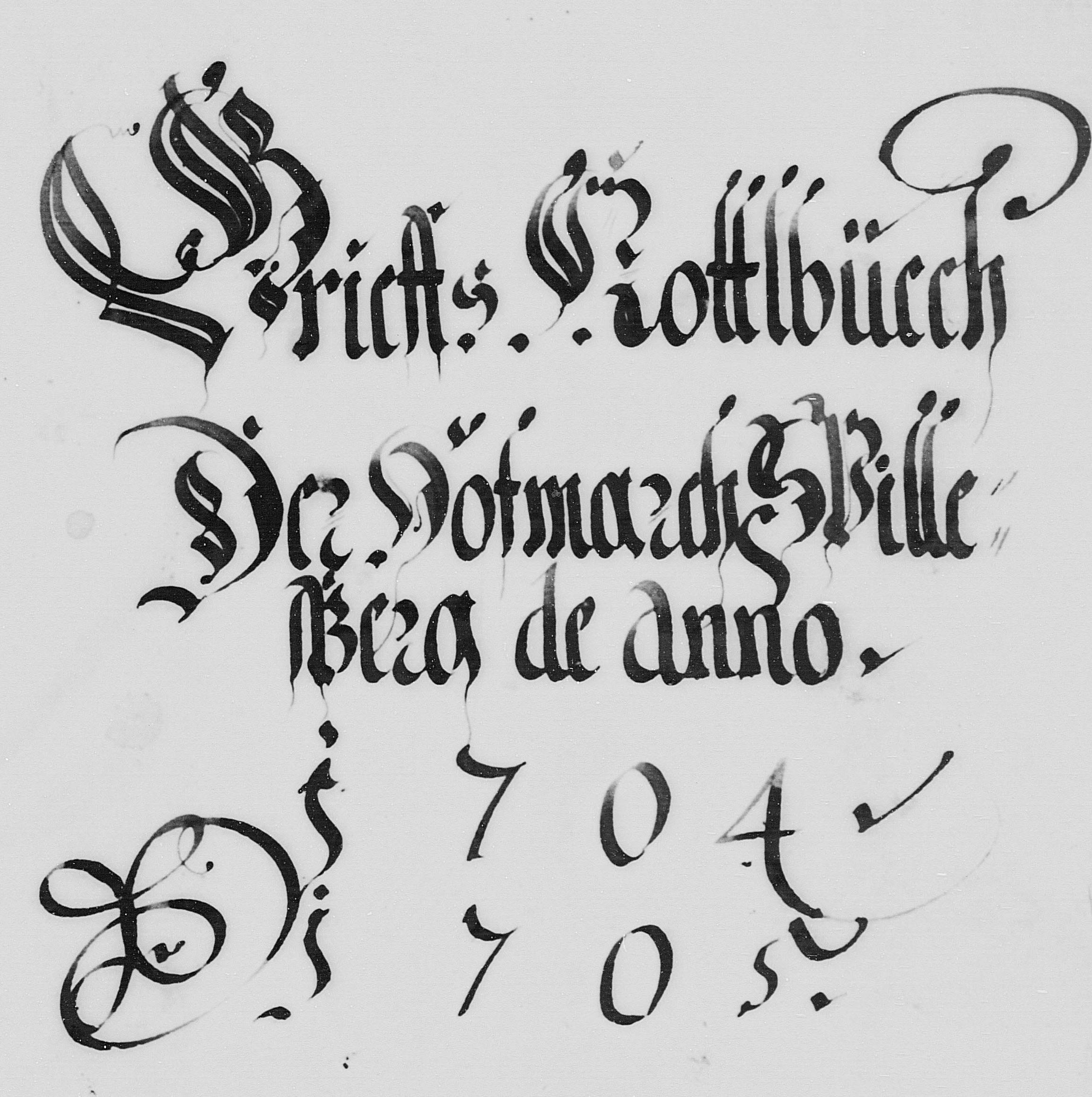

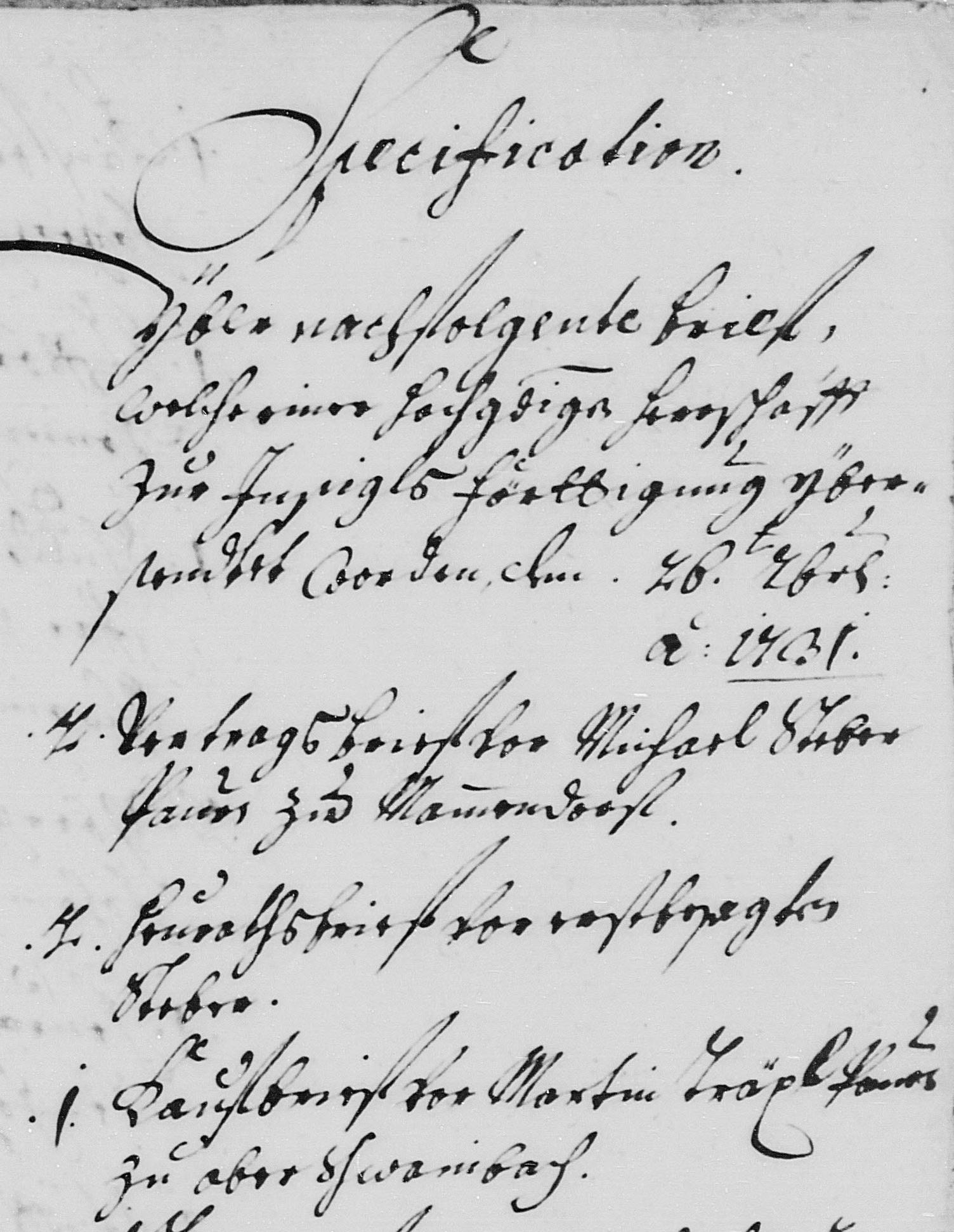

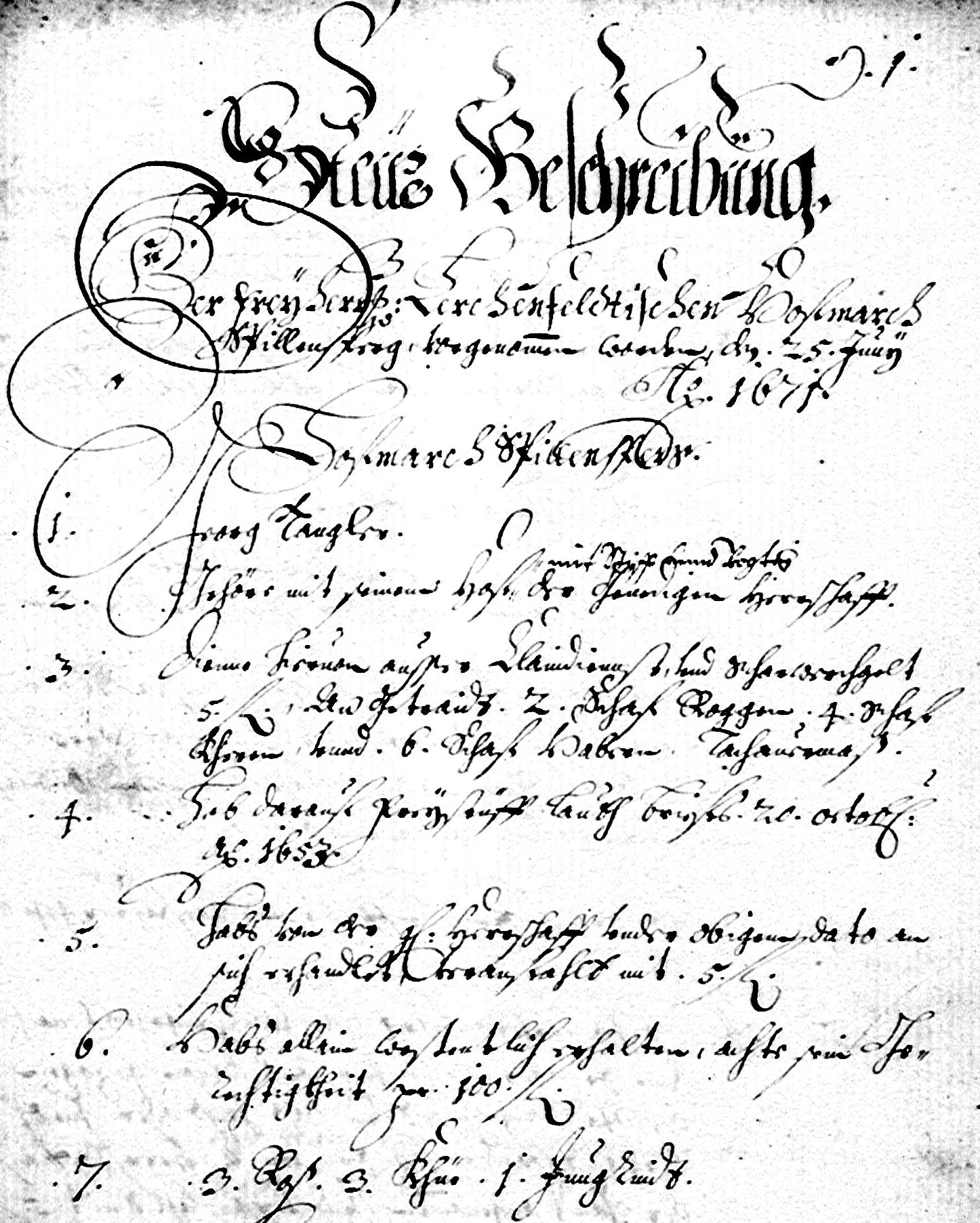

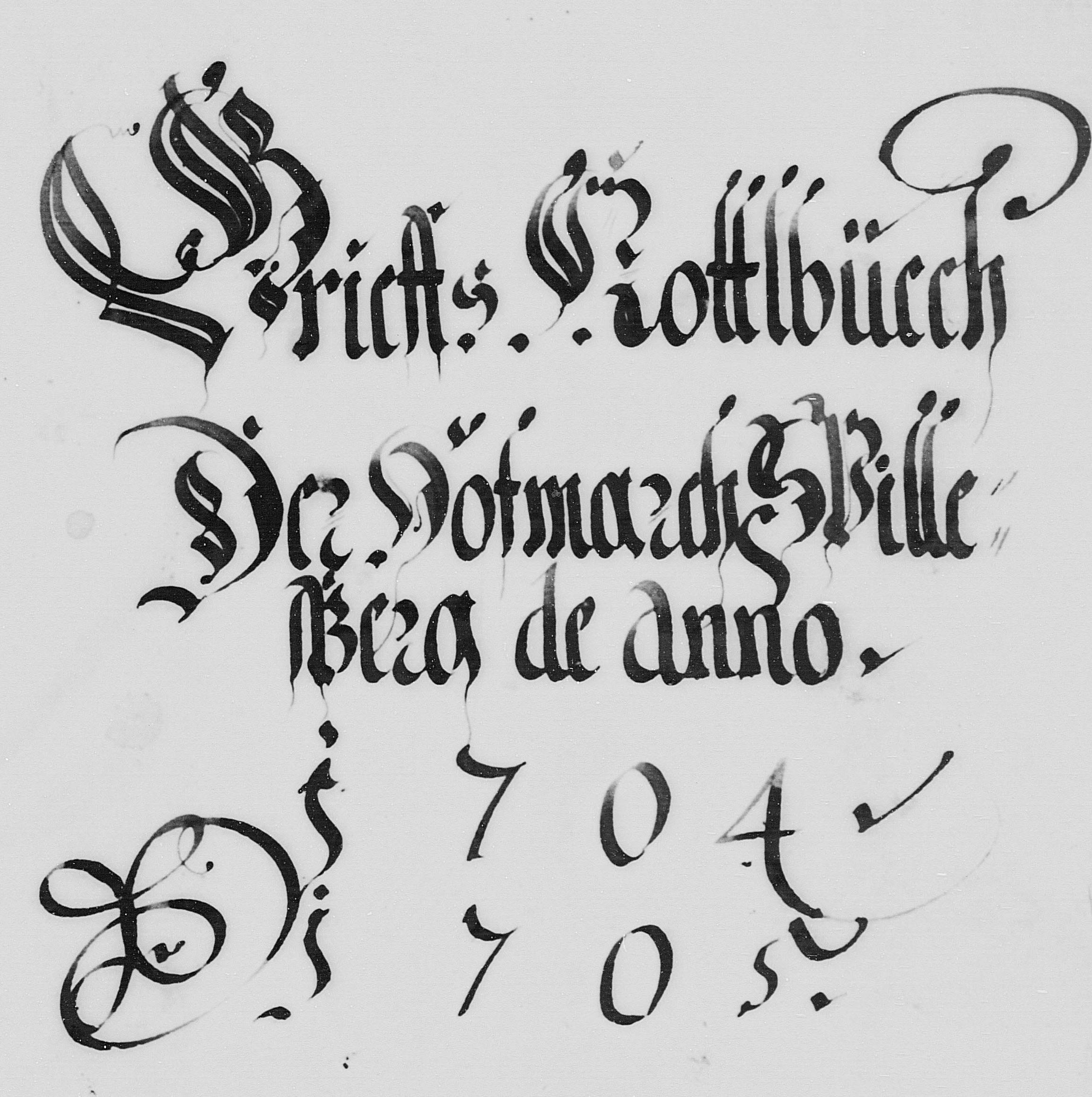

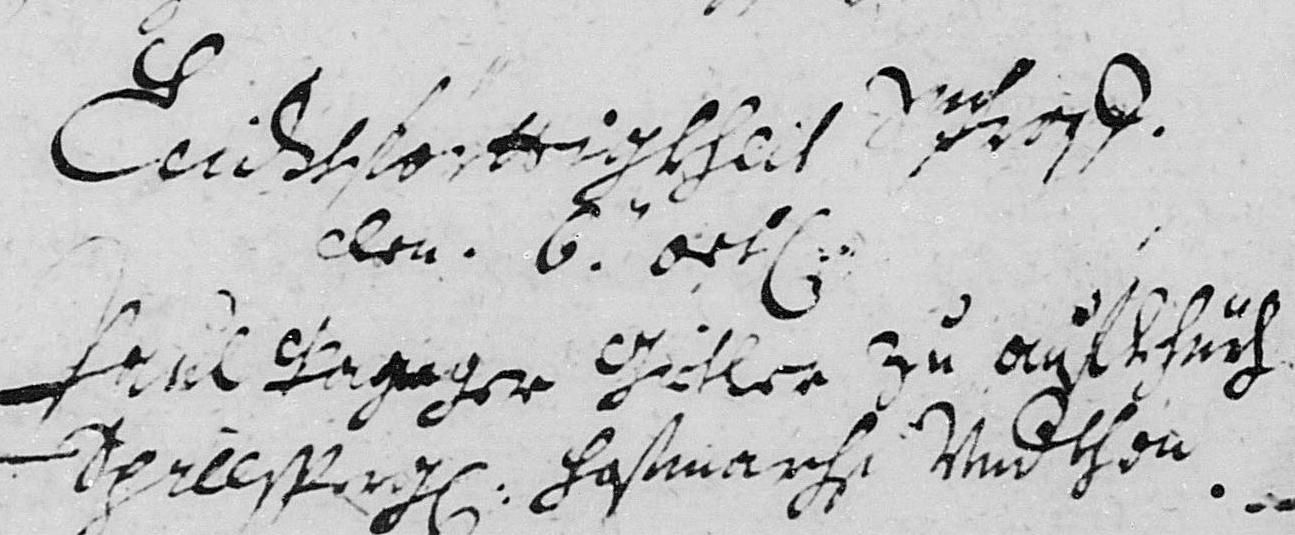

Verwaltung der Hofmark, Gerichtsbücher

Die Hofmark war in ihrem Gebiet für alles zuständig, was

heute Finanzamt und Amtsgericht (mit Grundbuchamt)

erledigen. Da die Herrschaft weit entfernt hinter Regensburg in

Unterbrennberg wohnte, beauftragte sie den Hofmarksrichter, der

für Kloster Ettal die Hofmarken Aubing und Maisach verwaltete. Zu

bestimmten Gerichtstagen kam er mit seinem Schreiber nach

Spielberg und erledigte die Geschäfte in Spielberg im Nebenberuf.

Er kassierte dafür die anfallenden Gebühren.

Da 1704 alles Vorhandene vernichtet worden ist, musste er im

Mai 1704 ein neues Buch anfangen. Die Titelseite ist ein

kalligraphisches Kunstwerk des Schreibers.

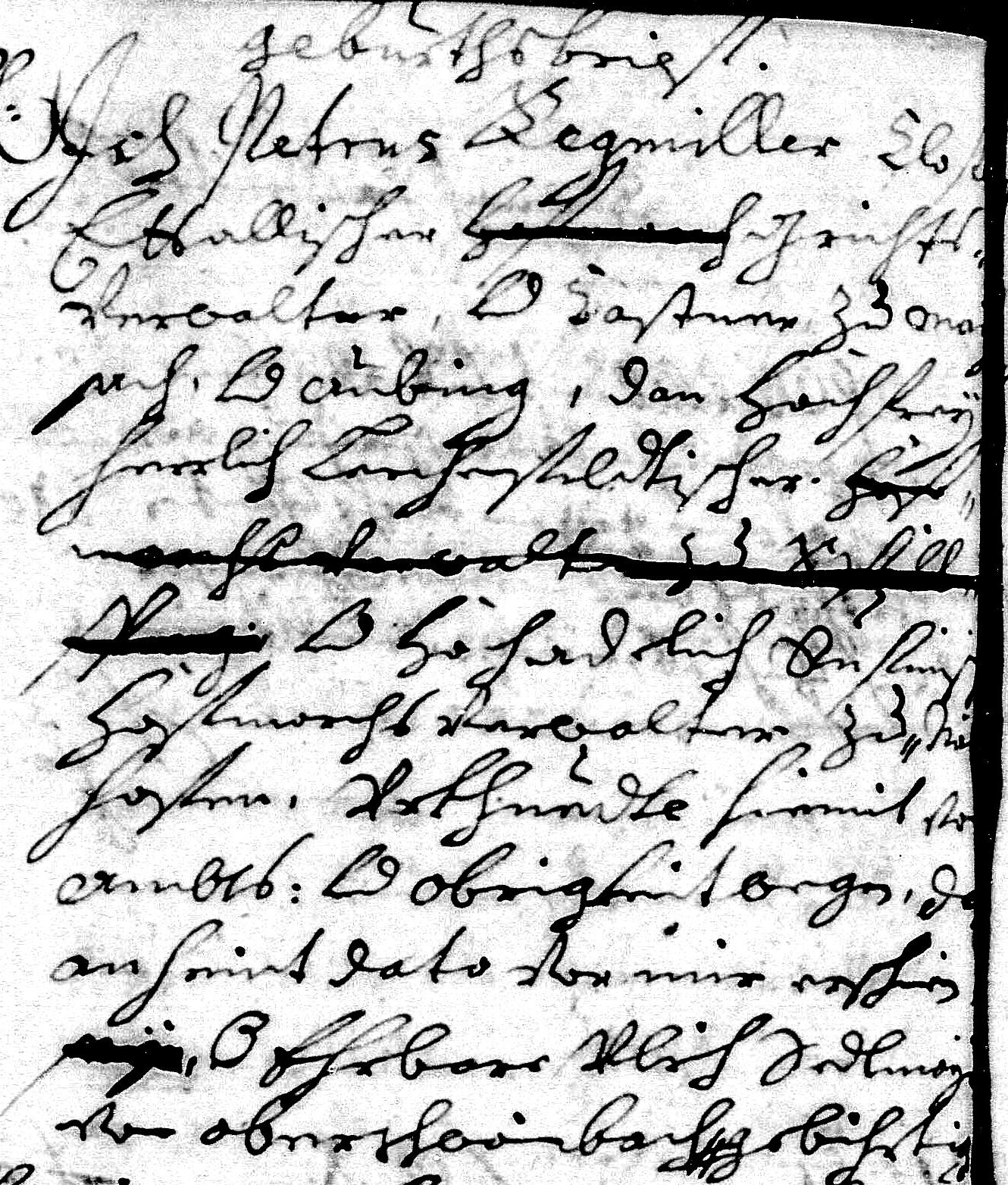

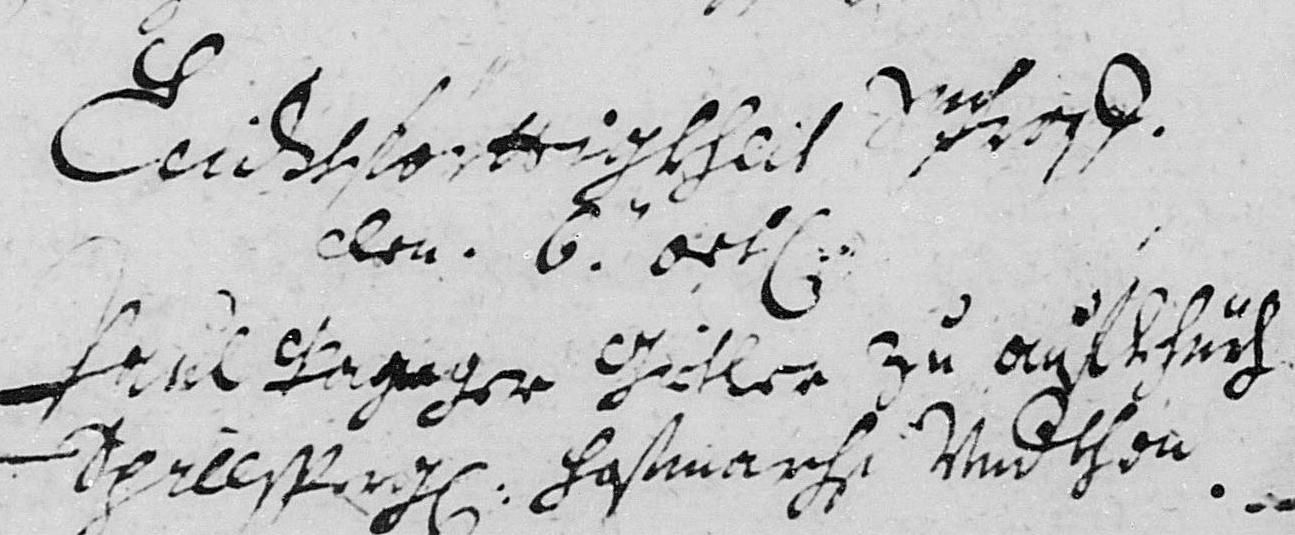

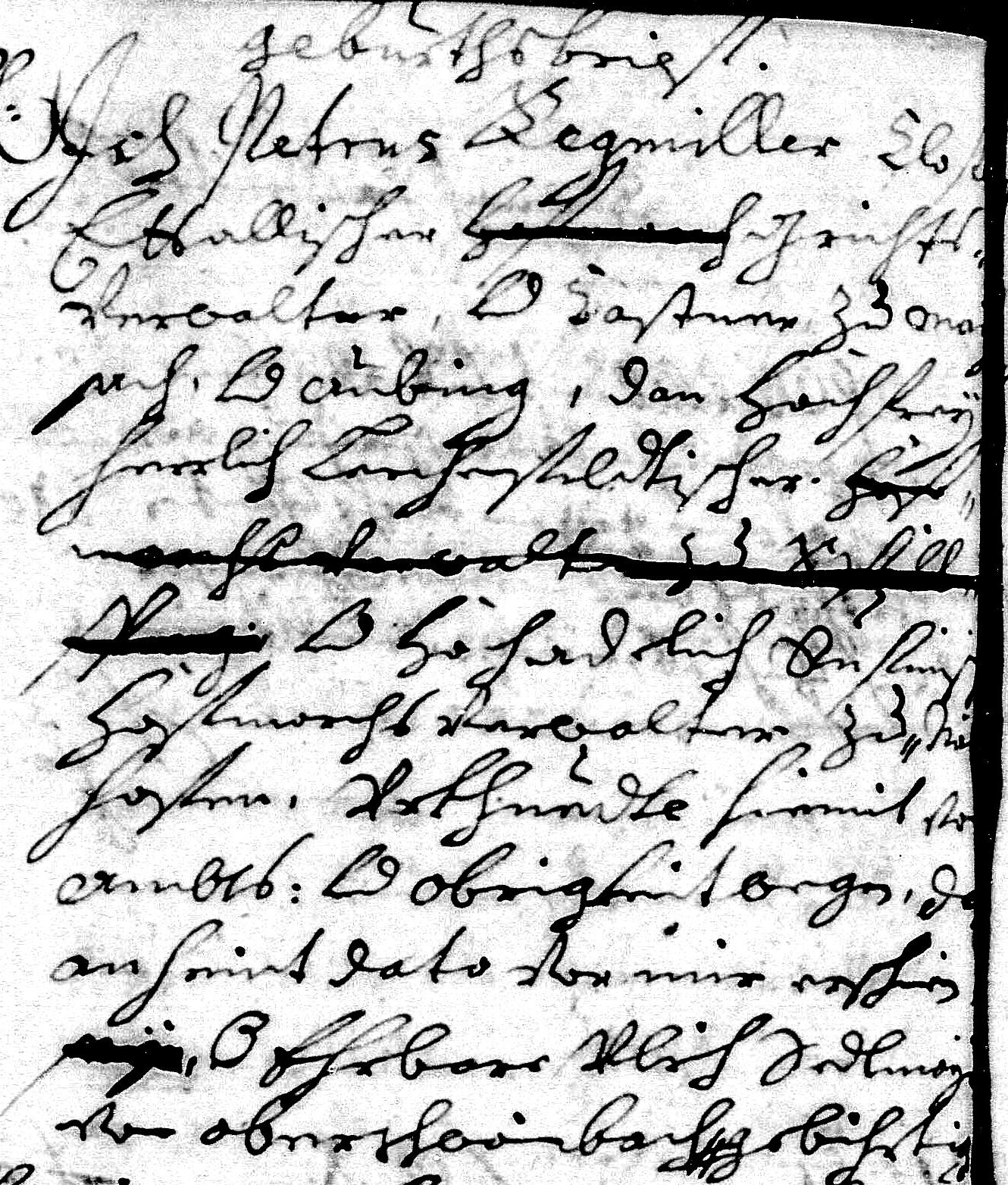

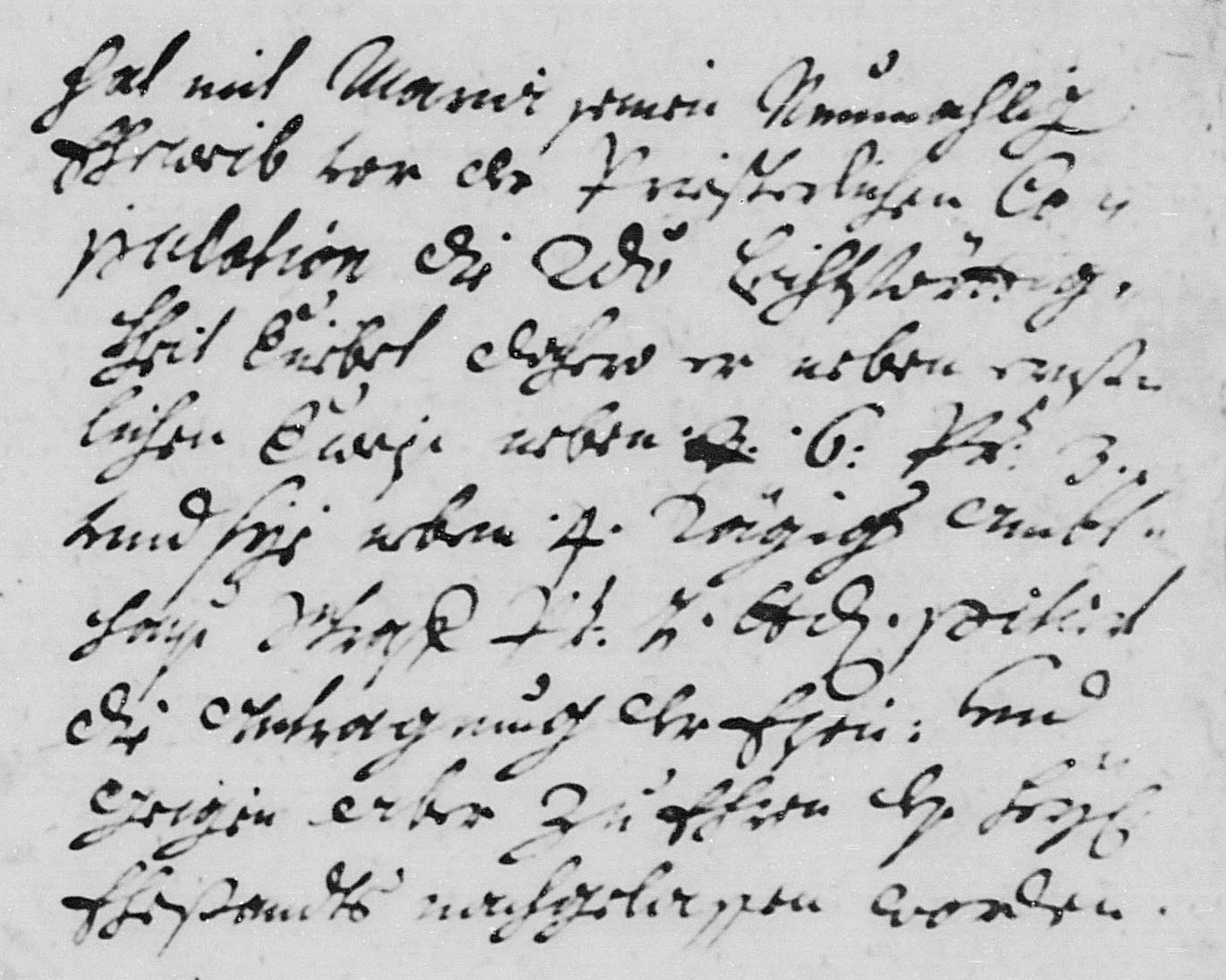

Geburtsbrief

Einen Geburtsbrief brauchte, wer sich außerhalb der Hofmark

nieder lassen wollte. In diesem Protokoll hat sich der

Richter persönlich vorgestellt.

Beispiel: 6.Juli 1728

Ich Petrus Segmiller Closter Ettalischer Gerichtsverwalter und

Kastner zu Maisach und Aubing, dann hochfreiherrlicher

Lerchenfeldischer und hochadelich Ruffinischer Hofmarksverwalter

zu Nannhofen verkünde hiermit von Amts- und Obrigkeit wegen dass

anheunt dato vor mir erschienen der ehrbare Ulrich Sedlmayr von

Oberschweinbach gebürtig .....

Zwei Zeugen, Anton Wenig Jäger, 50 Jahre alt und Hans Probst

Mesner zu Unterschweinbach 52 Jahre alt versichern an Eidesstatt,

dass des Antragstellers Ulrich Sedlmayr Vater und Mutter, beide

nunmehr seelig, vor 39 Jahren in der Kirche Weikertshofen

geheiratet haben, den Sohn Ulrich vor 31 Jahren in Günzlhofen

taufen ließen usw.

Oft steht im Geburtsbrief der Zielort, zum Beispiel am 30.7.1763

Josef Glück, Sohn des Schloßbauern erlernte in München das

Bortenmacher-Handwerk und ließ sich dann in Schrobenhausen nieder.

Der Richter war mit großem Eifer bei der Arbeit, denn die

Gebühren waren sein Einkommen. Der Schreiber musste flink sein,

alles mit zu schreiben. Die Dorfleute konnten nicht schreiben. Um

Geldbeträge zu quittieren, brauchte man den Richter und seinen

Schreiber. Bei Heiraten spielte das Heiratsgut eine große Rolle,

denn der oder die ein heiratende Partner/in erwarb mit dem

eingebrachten Heiratsgut das Hälfte-Miteigentum am Haus oder Hof.

Das wurde in einem Ehevertrag (Heiratsbrief) vereinbart und

die Zahlung vom Gericht überwacht.

Zur Hofmark Spielberg gehörten neben dem Ort Oberschweinbach noch

7 Anwesen in Mammendorf, 9 Anwesen in Unterschweinbach, ein Hof in

Waltershofen und eine Sölde in Pischertshofen. Baron Lerchenfeld

wird diese Höfe für seine Dienste beim bayerischen Herzog bekommen

haben. Arme Häusler brachten dem Herrn kaum Einnahmen, aber große

Bauernhöfe wie der Wirt oder der "Kaltenbacher" in

Unterschweinbach zahlten schon nennenswerte Beträge.

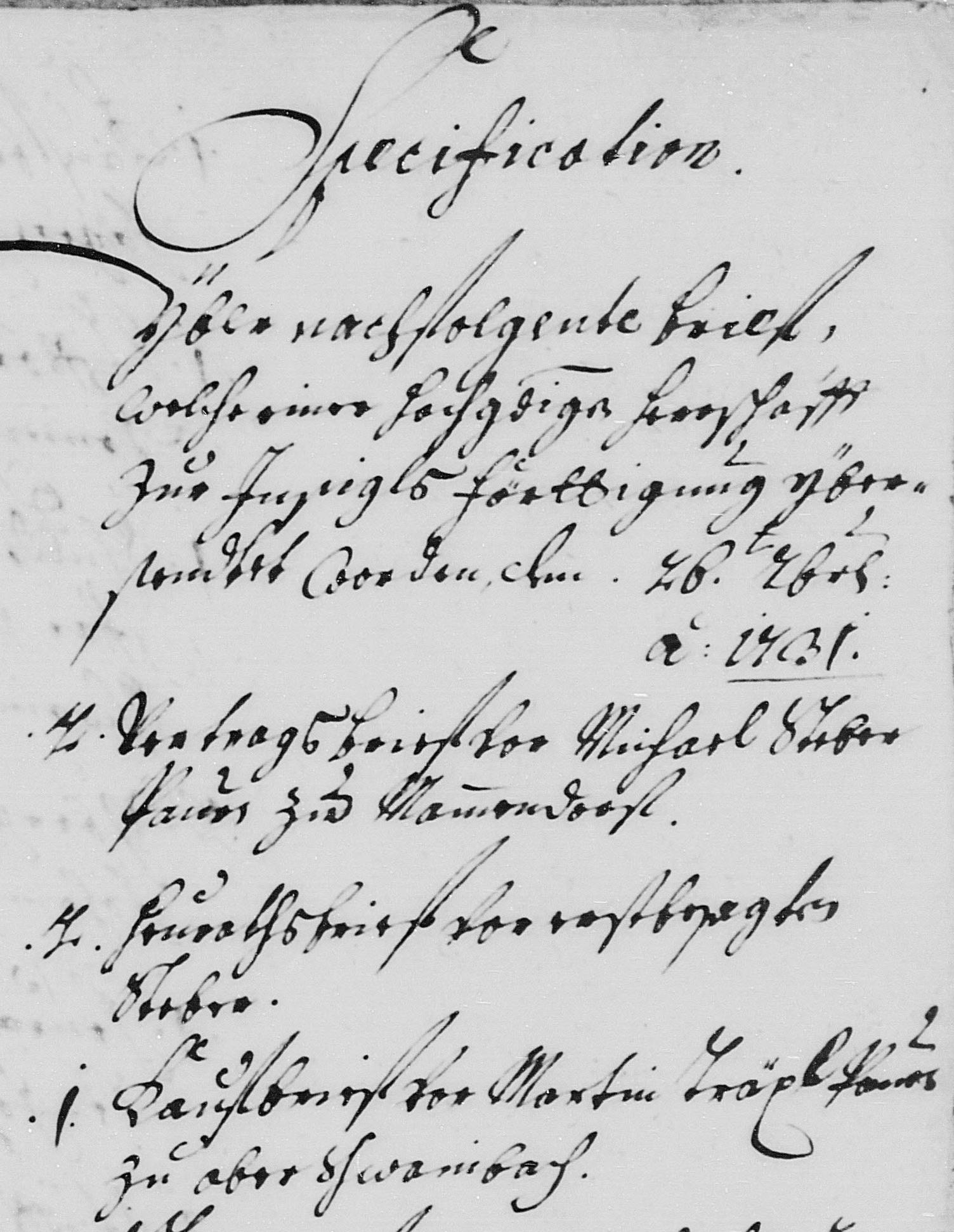

Siegelung der Urkunden durch Freiherr Lerchenfeld

Die vom Richter erstellten Urkunden wurden erst rechtskräftig,

wenn sie vom Hofmarksherrn mit Siegel versehen wurden. Die

Urkunden eines Jahres wurden gesammelt und am 26.September

1731 zu Baron Lerchenfeld gebracht.

Mit der Siegelung hatte der Hofmarksherr auch eine Kontrolle über

seine Einkünfte. Die Gerichts- Schreib- und Strafgebühren durfte

der Richter als sein Einkommen behalten, aber die größeren

Beträge, die Laudemien, kassierte die Herrschaft selbst. Heute

nennt man das Grunderwerbsteuer und Erbschaftssteuer. Damals

war das Laudemium (wörtlich "Herrenlob") bei jedem

Eigentümerwechsel einer Immobilie in Höhe von 7,5 % des

Verkehrswertes fällig. Bei Hofübergabe oder Erbschaft

wurde der Wert geschätzt, bei einem Kauf steht der Preis im

Vertrag und bei einer Einheirat ist es der Betrag des

Heiratsgutes. Wie heute gilt ein Vertrag erst

nach Zahlung der Steuer und bekommt das Siegel. Der Zugriff der

Behörde erfolgt in dem Moment, in dem das Geld auf dem Tisch liegt

und für die Zahlung aus dem Versteck geholt wurde.

Wegen der hohen Müttersterblichkeit nach den vielen Geburten mit

anschließender Wiederverheiratung des Mannes brachte das

Laudemium auf das Heiratsgut der Frauen gute

Steuer-Einnahmen.

Weitere Urkunden-Siegelung 14.August 1734

Ihro hochfreyherrl. Gnaden, hoch- und wohlgeborener Freyherr

gnädig hochgebietender Herr Herr.

Euer hochfreyherrl. Gnaden haben hierbei nach anschließender

Spezifikation 44 Brief untertänig übersenden wollen, dass

dieselben gnädig geruhen wollen, solche mit dem großen Insiegl

verfertigen und mir zurück kommen lassen, damit ich solche

selbig Untertanen zustellen khundte. Wobei die darbey liegenden

Reversbrief bei dero Gnädigen Händen zurück behalten werden

können.

Weil ... Johann Pals, Bauer seinen Anfall (=Laudemium)

100 Fl. ...(schon) erlegt , tue ich solchen ,, behalten,

bis Euer Graden verlangen, ob (ich) dieselben nach Aham

(Lerchenfeldische Hofmark Ammerland am Starnberger See)

oder ... Nymphenburg nach München ... erlegen

sollte.

Euer hochfreyherrlichen Gnaden berichte auch amtshalber

untertänig , dass Herrn Baron von Lerchenfeld Pfarrherr von

Endlhausen, ... .. Mittwoch, den 11. auf das Benefizium zu

Spielberg aufgezogen sei und auf derselben Verlangen nit

nur allein zu Abholung der Pagage eine Schwarwerkfuhr nach

München abgeführet, sondern auch vor (für) die 3 Bedienten die

nöthigen Maderanzen (Matratzen) und erdenes Kuchelgeschirr

ausfolgen zu lassen angeschafft habe, aber verboten habe, dass

der Gnädig Herrschaft Bett und Zinngeschirr versperrt und

verwahrt bleiben soll.

Die Rechnungen pro a. 1733, so bald selbige abgeschrieben ,

werde ich gleichfalls negstens ad Ratificandum untertänig

übersenden.

Das solang anhaltende Regen Wetter verursacht im hier ganzen

Revier ein allgemeines Lamento, weil sowohl Winter- als

Sommer-Gertreid im solang es regnet da liegen und stark

auswachset und auf noch lengers Anhalten Schlechte wenig zu Nutz

gebracht werden kann ....

Benefizium bei der Schloßkapelle

Ein Benefizium ist meist ein Altersruhesitz für einen

Priester mit ausreichenden Einkünften für den Lebensunterhalt,

aber ohne große Pflichten. Nur einmal wird ein Benefiziar in

den Spielberger Protokollen genannt, als ein

Testament-Vollstrecker bestellt wird . Nur über seine Köchin

wurde mehrmals vor Gericht geklagt.

Wirtshaus-Raufereien

In Oberschweinbach gab es vor dem Jahr 1800 keinen Wirt, aber der

Unterwirt in Unterschweinbach gehörte zur Hofmark. Wenn

Oberschweinbacher Bier trinken wollten oder eine Hochzeit

feiern, durften sie das nur in Unterschweinbach.

In Günzlhofen war auch ein Wirt, doch das war eine andere Hofmark,

gewissermaßen verbotenes Ausland. Bis die Oberschweinbacher

vom Unterwirt heim liefen, wurden sie wieder nüchtern.

Um 1730 wurde Johann Peter Vöst, ein gelernter Brauer, im Schloß als

Bräumeister angestellt. Er heiratet 1736 und lässt bis 1744

Kinder taufen. So lange gab es eine Brauerei im Schloß und im

Bräustüberl hat Vöst ohne landgerichtliche Konzession Bier

ausgeschenkt. Die Betrunkenen haben oft zu streiten

angefangen. Das führte zu gerichtlichen Protokollen.

1704 und 1705 enthält der Protokollband normale Notargeschäfte

(Hofübergaben, Heiratsbriefe, Nachlässe), doch dann sind plötzlich

ab 1716 datierte Fragmente von Strafsachen eingebunden.

Kriminalität kommt darin nicht vor. Es sind nur Bagatellen.

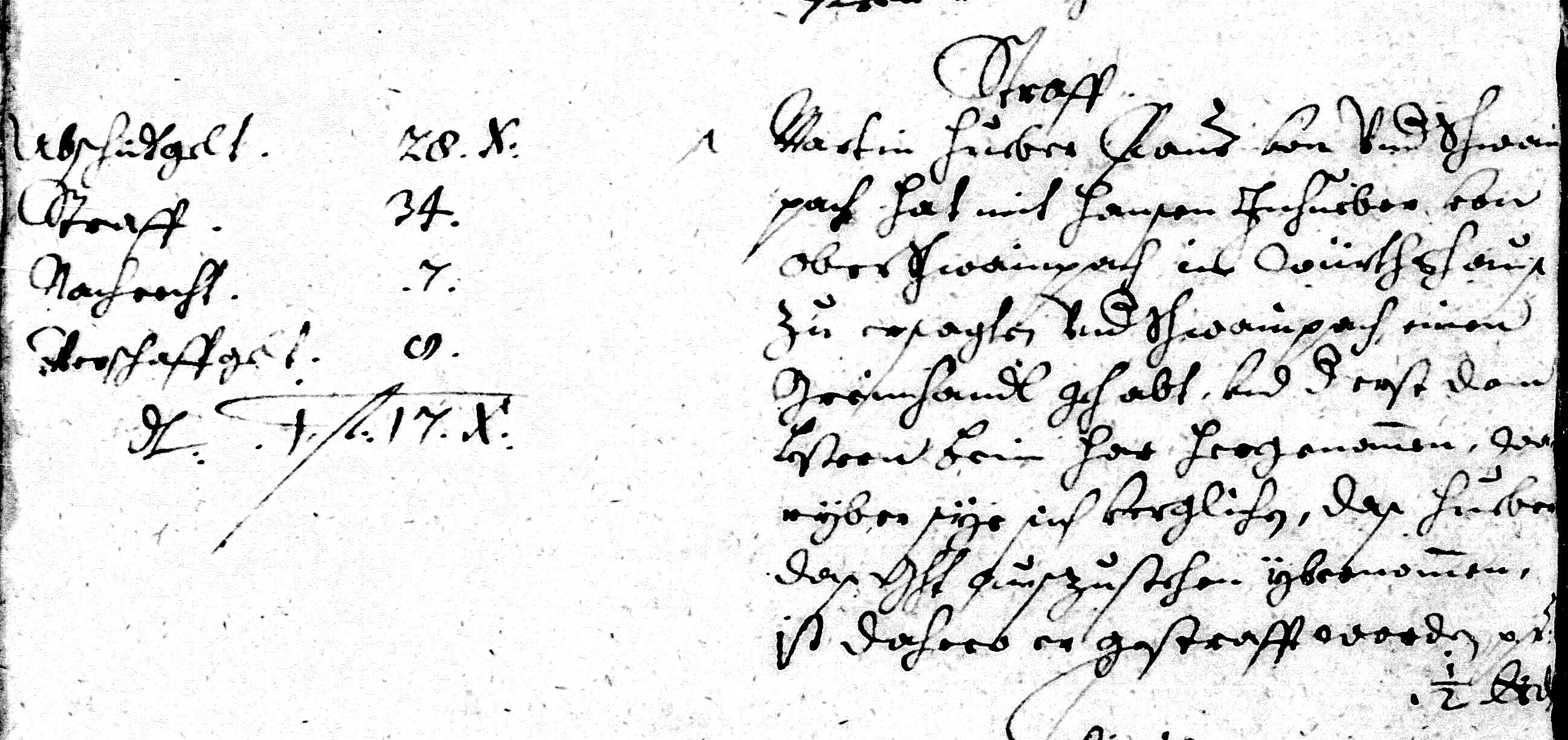

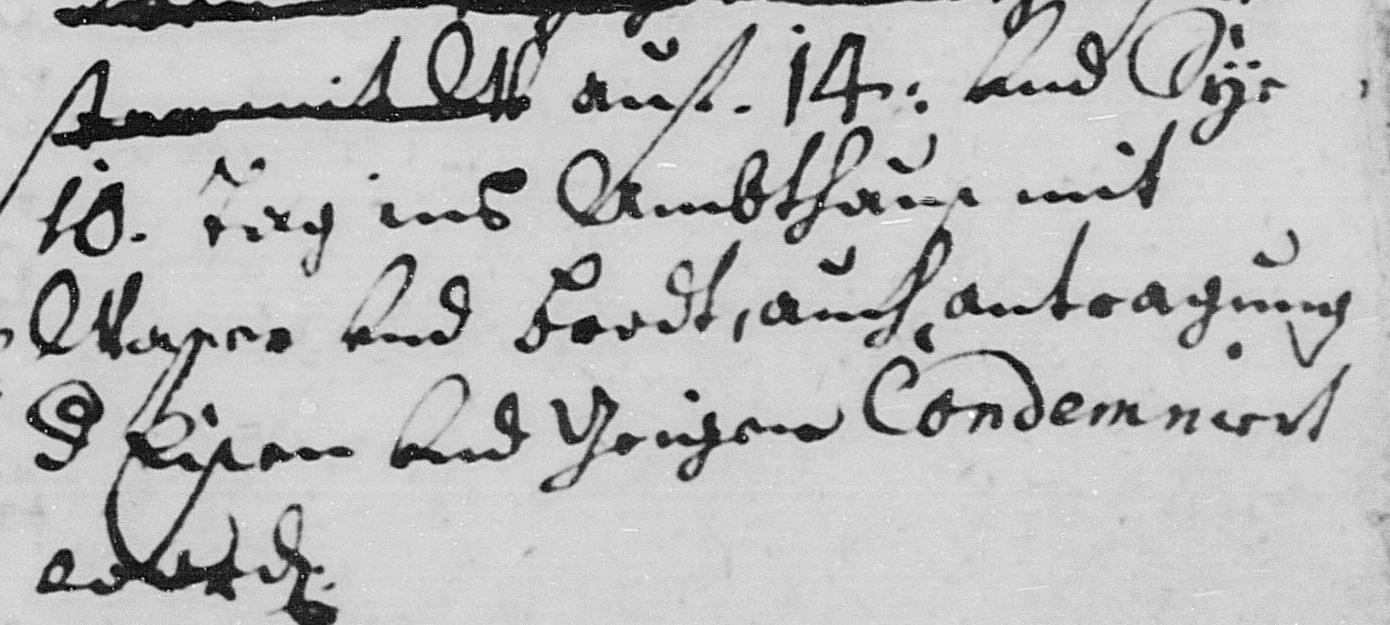

abgebildetes Beispiel (undatiert, 1716):

Straf: Martin Hueber Paur von Unterschweinbach hat mit Hansen

Inhuber von Oberschweinbach im Wirtshaus zu ersagtem

Unterschweinbach einen Grimhandl gehabt und der erste dem

letztern beim Haar hergenommen . Worüber sie sich verglichen ,

dass Hueber das Gericht auszustehen übernommen, ist dahero er

gestraft worden zu 1/2 Pfund Pfennig.

Links stehen die Gebühren: 1 Gulden 17 Kreuzer. Der Richter

durfte nicht willkürlich Strafen verhängen, sondern musste genau

nach dem Gesetz (Bayerisches Landrecht) verfahren. Deshalb tauchen

hier zwei Währungen auf: Im Gesetzbuch stehen als Strafmaß

die alten bayerischen Pfennige, von denen 240 ein Pfund

ergeben. In Gebrauch als Zahlungsmittel sind die kaiserlich

österreichischen Gulden, 60 Kreuzer (X) ergeben einen Gulden (fl =

nach Florentiner). Zwischen den Währungen gab es keinen festen

Wechselkurs. Der Wert des Gulden schwankte grob vereinfacht

mit dem aktuellen Goldpreis. Die Aufteilung der Beträge

zeigt, was dem Richter, dem Schreiber und dem örtlichen Polizisten

zu stand.

Die Eskalation zur Wirtshaus-Rauferei folgte genauen Spielregeln:

Nach Schmähreden folgten Beleidigungen, dann Handgreiflichkeit,

Ohrfeigen, "an den Haaren gezogen", "trockenes Gerauf",

"blutiges Geraufe" mit Wunden, die der Bader flicken

musste. Als Waffen dienten die Wirtshaus-Stühle,

zuerst die Stuhlfüße, dann der Rest des Stuhles . Nur einmal ist

ein Messerstich erwähnt, doch ernsthafte Verletzungen oder gar

Tote durfte es nicht geben. Beispiele für die Formulierungen:

"mit dem Bierschlegel aufm Kopf geschlagen"

"mit Streichen übel traktiert, dass er am linken Aug völlig

überschwollen und blau gewesen".

Der Wirt erhob nie eine Klage wegen Beschädigung des Mobiliars.

Die Bänke und Stühle waren so robust, dass sie die Rauferei

aushielten oder waren leicht reparierbar. Die Bierkrüge

waren aus Holz, vom Schäffler gefertigt und unzerbrechlich.

Für einen Mord wäre der Hofmarksrichter nicht zuständig gewesen,

sondern das Landgericht Dachau als nächsthöhere Instanz.

Heiratsalter und Kindersterblichkeit

Das Heiratsalter der Frauen lag um die 30 Jahren. Eine

dreißigjährige Frau hatte 10 Schwangerschaften zu erwarten. Wenn

sie schon mit 20 Jahren geheiratet hat, musste sie mit 20

Schwangerschaften rechnen. Die große Geburtenzahl war notwendig,

damit wenigstens ein oder zwei Kinder erwachsen wurden, eine neue

Generation gründen und die Alten versorgen konnten. Bei einer

Säuglingssterblichkeit zwischen 50 und 100 % gab es kein

Bevölkerungs-Wachstum. Es ist nicht möglich, eine Statistik

der Kindersterblichkeit zu erstellen, denn vor 1810 haben die

Pfarrer zwar die Kinder im Taufbuch, aber nicht im Sterbebuch

eingetragen. Die Kinder wurden ohne große Zeremonie in einer Ecke

des Friedhofes begraben. Gut situierten Müttern, Frauen von

Großbauern, ist es schon gelungen mehrere Kinder aufzuziehen und

den Zeitabstand zwischen den Geburten von ein auf zwei bis drei

Jahre zu verlängern.

In den Putten, die sich um die Barock-Altäre fröhlich tummeln,

sahen die Frauen ihre gestorbenen Säuglinge wieder und konnten

jedem Putto einen Namen geben.

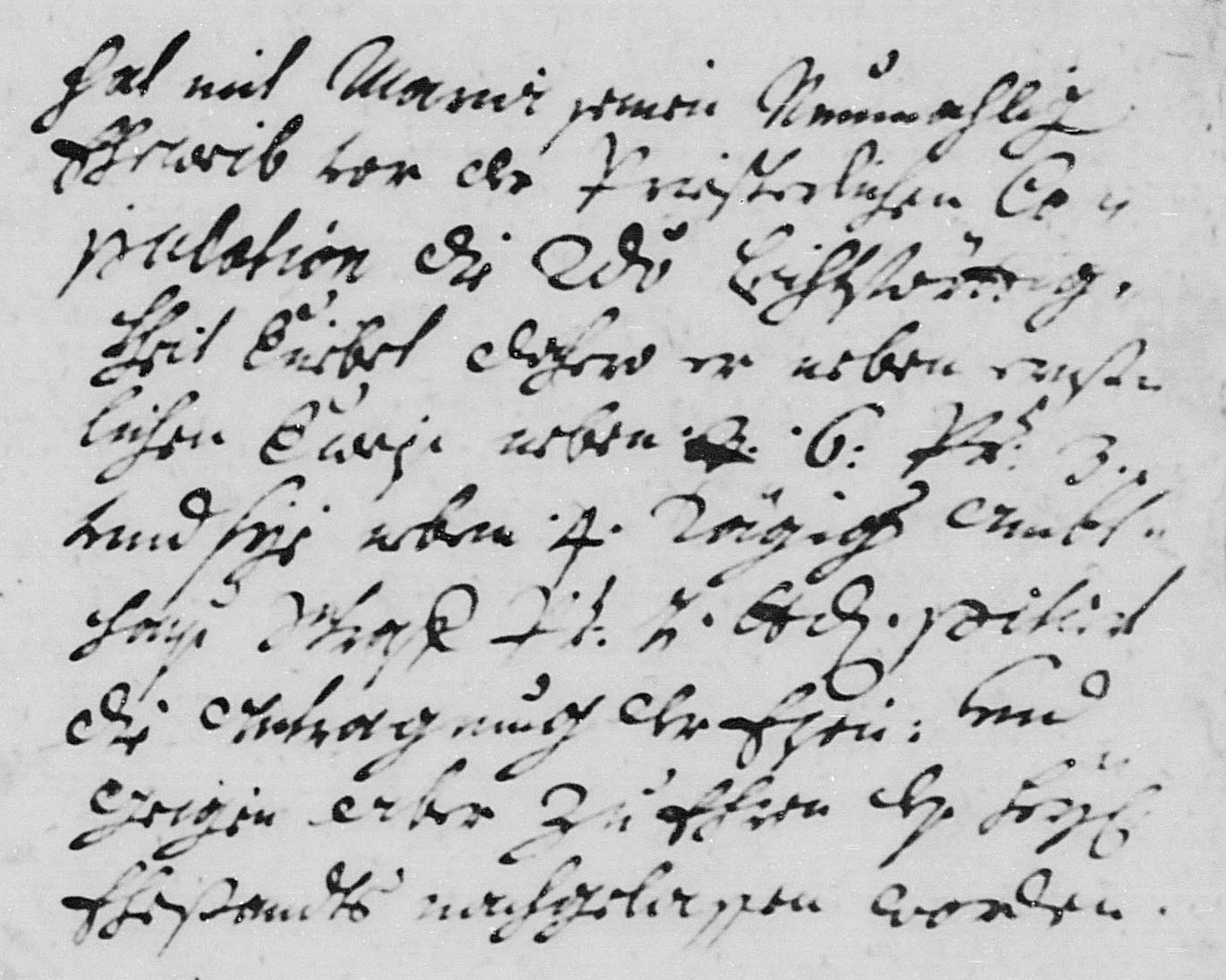

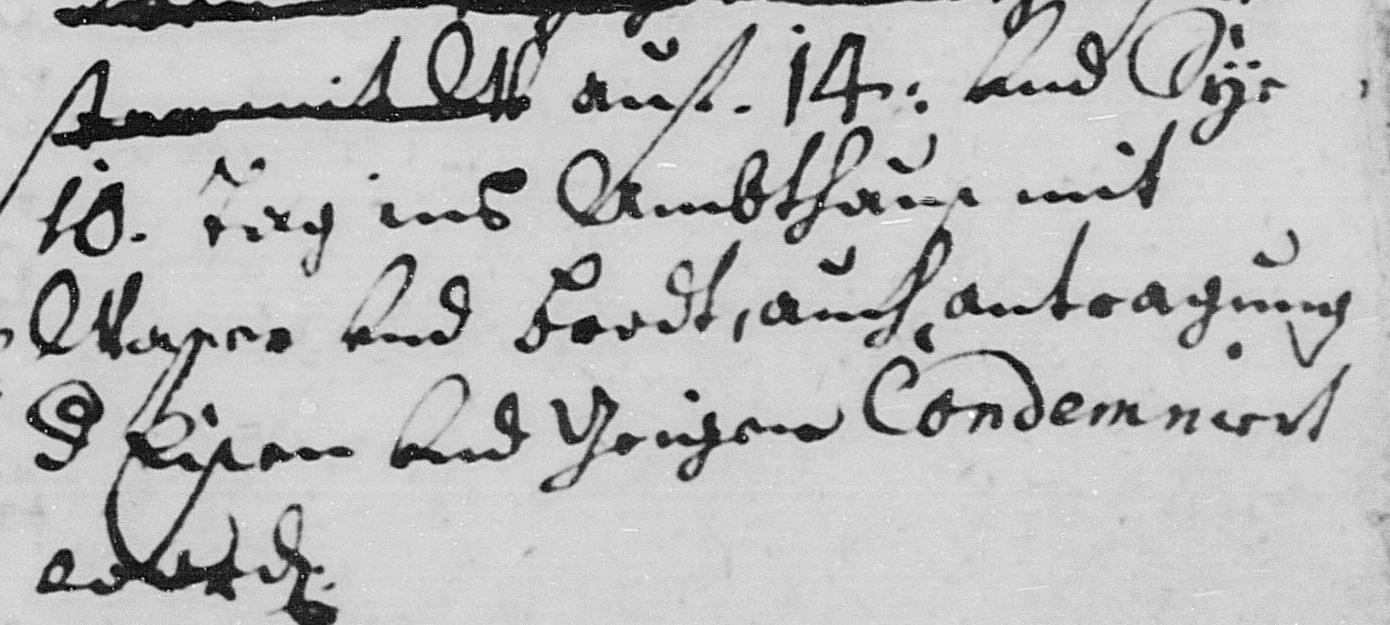

Leichtfertigkeitsstrafen

Als "Leichtfertigkeit" wurde bestraft, wenn eine nicht

verheiratete Frau schwanger wurde oder schon nach weniger

als 9 Monaten nach der Heirat geboren hat.

Beispiel

Leichtfertigkeits-Straf den 6. Oktober (1734)

Paul Wagner Gütler zu Aufkirchen Spielberg(ischer)

Hofmark Untertan hat mit Maria seinem nunmaligen Eheweib vor der

priesterlichen Copulation die rdo (reverendo) Leichtförtigkeit

verübt, dahero er neben ernstlichen Verweis neben 6

und sie neben 4 tägiger Amtshaus Straf per 2 Pfund Pfennig

(verurteilt). die Antragung der Eisen und Geigen aber zu Ehren

des heiligen Ehestands nachgelassen worden.

Strafe 7 Gulden.

Der Titel "leichtfertig" klingt seltsam, ist aber

zutreffend. Es war aus damaliger Sicht unverantwortlich, Kinder zu

erzeugen, deren Existenz nicht gesichert war.

Ein junger kräftiger Bauernknecht bekam als Jahreslohn vor dem

Jahr 1800 nur 10 Gulden, ausbezahlt an Maria Lichtmess, 2.

Februar. Dazu bekam er vom Arbeitgeber Essen, einfache

Arbeitskleidung, eine Schlafstelle im Haus und eine

Beschäftigungsgarantie für ein Jahr.

Bei armen Frauen (Bauernmägden) hatte der Richter das

Problem, dass sie keine Strafe bezahlen konnten. Da blieb nur die

"Schandstrafe" , sie wurden am Sonntag vor der Kirche in die

"Geige" gesperrt. Das war ein Holzgestell um den Hals, an

der Kirchenwand befestigt, um Übeltäter dem Spott der Gemeinde

auszusetzen. Für die Männer gab es den "Block" oder "Eisen"

(angekettete Handschellen) in den sie mit Händen und Füßen

eingesperrt wurden. Gerne wartete der Richter mit der

Vollstreckung einige Wochen, ob die Deliquenten nicht doch einige

Gulden brachten und demütig darum baten, die Schandstrafe in eine

Geldstrafe (in die Tasche des Richters) umzuwandeln.

12.2.1731 Ein Bauernknecht hatte eine Bauernmagd geschwängert.

Strafe er "auf 14 und sie 10 Tag ins Amtshaus mit Wasser

und Brot, auch Antragung der Eisen und Geigen

condemniert worden."

Nach heutigen Vorstellungen sind die Leichtfertigkeitsstrafen

unverschämt, verfolgten jedoch einen bestimmten Zweck:

Sozialsystem der Barockzeit

Die soziale Absicherung der Landbevölkerung bis 1865 baut auf

zwei Voraussetzungen:

1. Nur verheiratete Paare dürfen Kinder bekommen

2. Nur Paare mit Immobilien-Eigentüm dürfen heiraten.

Diese Prinzipen wurden rigoros durch gesetzt, das zweite

mit Erfolg. Die unehelichen Kinder wurden so schlecht behandelt,

dass sie nach 3 Wochen in den Himmel kamen.

Mit zwei Elternteilen war die Existenz der Kinder gesichert, bis

sie ab dem 12. Lebensjahr "ihr Stück Brot selbst verdienen"

konnten.

Die Immobilie, selbst ein kleines Häusel, sicherte die Familie.

Arbeitsunfähige Alte übergaben das Haus an die nächste Generation

und ließen sich dafür versorgen. Waren keine eigenen Kinder

vorhanden, fand sich jemand in der Verwandtschaft oder ein fremder

Käufer für das Haus.

Das Idealmodell ist: Ein Paar heiratet mit 30 Jahren,

wirtschaftet auf dem Haus bis zum 60. Lebensjahr und übergibt an

das älteste Kind, das dann etwa 30 Jahre alt ist. Das Heiratsgut

des einheiratenden Partners ist der halbe Wert des Anwesens.

Damit kann ein Geschwister des erbenden Kindes in ein

gleichwertiges Anwesen einheiraten. Das Heiratsgut läuft

also nur im Kreis. Bei ein oder zwei Kindern geht die

Rechnung auf. Weiteren Kindern blieb nur der soziale Abstieg

in ein kleineres Anwesen, für das der Erbanteil reichte. Gab es

kein Erbe, war lebenslanger Dienst als Knecht oder Magd eines

Bauern das ausweglose Schicksal.

Wovon lebten die Oberschweinbacher vor 1800

Zunächst sind die 4 Bauern zu nennen, nach heutiger Terminologie

Vollerwerbs-Landwirte. Die vier Höfe liegen verstreut im Gelände.

Es waren ursprünglich Einödhöfe, Einzelhöfe. Um jeden Hof

scharten sich Tagwerker-Häuschen. Hier wohnten Familien, die

während der Arbeitsspitzen zur Erntezeit beim Bauern mit

gearbeitet haben und dafür etwas Getreide bekamen. Die übrige Zeit

des Jahres versuchten sie auf andere Weise Geld zu

verdienten.

Der Müller hat das Getreide zu Mehl gemahlen. Das kleine

Wasser-Rinnsal musste er im Weiher aufstauen, damit es kurze Zeit

sein Mühlrad angetrieben hat. Groß konnte der Betrieb nicht

werden, es reichte gerade für den örtlichen Bedarf. Dafür hatte

unser Müller kein Hochwasser-Problem wie die Mühlen an größeren

Gewässern.

Alle anderen Oberschweinbacher waren Tagwerker mit

Nebenverdienst. Vor 1800 hatten sie keine Landwirtschaft, keinen

Getreideacker, aber eine Kuh, die in der Gemeinde-Herde mit

gelaufen ist und fast ganzjährig im Freien war. Stall gab es vor

1800 keinen und nur eine kleine Menge Winterfutter für Tage mit

Schnee. Die Kuh sicherte die Milch-, damit Eiweiß und Fett-Nahrung

der Familie.

Die Gemeindeherde wurde vom Hüter betreut. Er war ein

Angestellter der Gemeinde und wohnte im Hüthaus oder Gemeindehaus.

Er war der einzige, der ohne eigene Immobilie eine

Heiratserlaubnis bekam. Dafür war die Gemeinde gegenüber dem Hüter

unterhaltspflichtig. Die Fluktuation der Hüter war enorm.

Oft waren sie nur ein Jahr in einem Ort, dann suchten sie wo

anders unter zu kommen.

An feuchten Stellen hatten die Häusler ein "Krautstück" eine winzige

Parzelle für Kraut und Rüben. Viel Gemüse, wie Kartoffeln, Tomaten

und Gurken kannte man noch nicht, wusste aber

welche Wildpflanzen und Früchte essbar waren.

Hühner waren nachts unter der Eckbank in der Stube sicher unter

gebracht. Brennholz holte man aus dem Gemeindewald. So waren auch

die Häusler autark, lebten aber so ärmlich, dass sie kaum Kinder

aufziehen und mit Heiratsgut ausstatten konnten.

Gewerbe in Oberschweinbach vor 1800, Neubauten von 1671 bis 1812

Im Steuerbuch 1671 wird nur bei Simon Winklmayr als

Beruf Kaminkehrer angegeben. Über die Kamine folgt unten ein

eigenes Kapitel.

Gehen wir in der Reihenfolge der Hausnummern von 1812 durch den

Ort: Bauern und Müller sind ausgelassen, es geht nur um die

anderen Berufe.

1. Der Schloßschmied ist ab etwa 1700 nachweisbar. Schmied

war ein "Ehhaft"-Gewerbe. Die Gemeinde garantierte den

Lebensunterhalt, der Schmied verpflichtete sich zur

Arbeitsbereitschaft, um schadhafte Geräte oder Hufeisen sofort zu

reparieren, insbesondere zur Erntezeit, Eine ausführliche

vom Gericht protokollierte Vereinbarung zwischen Gemeinde und

Schmied ist für Rieden (Gericht Friedberg) erhalten.

2. In Haus-Nr. 2 hat sich um 1700 ein Bäcker versucht. Bald gab

es bei jedem Haus oder für zwei Nachbarhäuser gemeinsam einen

Backofen. Als alle selbst Brot gebacken haben, wird kein Bäcker

mehr genannt.

5. Beim Bergschuster, Haus-Nr. 5 wurde der Beruf zum Hausnamen,

ab etwa 1730

6. Der Schäffler Haus-Nr. 6 ist seit etwa 1700 nachweisbar.

7. Der Hausname Galland stammt von Gail oder "Gall

And"(reas). Als Beruf der Besitzer wird einmal Weber

genannt.

8. Ein Kramer läßt ab 1726 Kinder taufen. Ob die Frau des Jägers

Michael Sedlmayr Krämerin war ? Zu Jägerhaus, Jägersölde,

Jägergütl und Jägerbauer siehe die Geschichte des Jägers Anton

Wenig.

9. Um 1764 kaufte die Wagner-Familie Rupp aus Moorenweis,

11. Haus-Nr. 11 wurde um 1705 vom Zimmermann Markus Vöst gebaut

und bekam nach ihm den Hofnamen "Marx"

13. Von Haus-Nr. 13 ist der Haus-Name interessant. Der

"Hefenmann" holte die Bierhefe frisch aus der Brauerei (die

nächste war in Maisach) und verteilte sie in kleinen Mengen an die

Hausfrauen, die damit ihren Brotteig mischen konnten.

16. Der Hafner hat sich 1709 angesiedelt

18 und .25. war auch ein Schuster. Damit gab es bis zu

drei Schuster im Ort.

19. In Haus-Nr. 19 wohnte ein Weber.

20. und 29 Schneiderhans und Schneiderpeter waren keine

Schneider, sondern Familiennamen.

22. Zu Haus-Nr, 22 gibt es keine Berufsangaben.

24. "Sticker" klingt nach einem Beruf.

26. wird einmal als Rechenmacher bezeichnet

27 "Schleifer" könnte ein Messer- und Werkzeugschleifer sein.

36. Der Schloßmaurer zeigt ab 1792, dass die Holzhäuser

allmählich durch gemauerte Häuser ersetzt wurden.

37. und 38 Die Hofnamen Mühlhauser und Grub scheinen sich auf

die Lage des Hauses zu beziehen.

Urkunden ab 1756

Nachdem bis 1735 nur noch Fragmente der Protokolle

vorhanden sind, wurde 1756 nach Abzug der österreichischen

Besatzung wieder ein neuer Band angefangen. Manchmal enthalten die

Urkunden Details.

7.März 1757

Der Witwer Matthias Schädl, Häusler Oberschweinbach verkauft

sein Haus um 120 Gulden an Peter Klaß, Zimmermann aus

Pfaffenhofen. Im Preis enthalten sind der Garten, ein

Krautstückl (Krautacker-Anteil) eine Kuh, ein kupferner

Waschkessel, 1 Stroh- und Gsottstuhl, ein Rübenschaff

Der Verkäufer behält das Wohnrecht im Häusl, Liegebett, Hals und

Bein-Gewand Ein- und Ausgang in der ordinari Wohnstuben, die

Liegestatt in der oberen Kammer, welche auf seine eigenen Kosten

zu reparieren lebenslänglich ausgenommen, zur Pfriembd (Pfründe)

blos von dem im Gärtl stehenden Holzbirn-Baum das 3. Viertel, so

einige geraten.

Geldanlagen und Darlehen bei der Schloßkapelle

Die Sankt Salvator-Schloß-Kapelle in Spielberg hatte die Funktion

wie die späteren Raiffeisen-Kassen. Verwaiste Kinder hatten

Anspruch auf das Erbe, mindestens das Heiratsgut der Mutter.

Dieses Geld musste vom Vormund mündelsicher angelegt werden, als

Einlage bei der Schloßkapelle. Das Eigenkapital der Kapelle

(Benefizium) diente dabei als Einlagen-Sicherung. Das angelegte

Geld wurde in kleinen Teilbeträgen gegen Sicherheiten und Zins

verliehen, etwa zum Kauf oder Bau eines Hauses. Der Kreditnehmer

stellte als Sicherheit noch Bürgen.

Ab 1763 nehmen diese Geldgeschäfte in der Spielberger

Hofmarks-Urkunden breiten Raum ein. Der Hofmarksrichter erledigte

den Schriftverkehr, protokollierte Einlagen und Kredite

(Schuldbriefe), Bürgenstellung, kontrollierte die fristgerechte

Rückzahlung von Raten und erstellte die Quittungen dazu. Die

Gebühren waren sein Honorar. Der Zins war das Einkommen des

Benefiziars.

Staatliche Mißwirtschaft machte das zu einem

Schneeballsystem: Der barocke Staat war bankrott, Kriege

und fremde Besatzung mutwillig. Da hatten die Leute

keine Bedenken, für die Besatzungslasten Kredite aufzunehmen, die

sie niemals zurück zahlen konnten und wollten. Als der bayerische

Staat mit der Säkularisation den vermeintlichen Reichtum der

kirchlichen Institutionen enteignete, platzte die Blase. Es waren

alles uneinbringliche Forderungen. Betrogen war nur,

wer gutes Geld in die Kasse eingelegt hatte.

Mißernte 1767 - 1770

Am 22. 2. 1768 protokolliert die Hofmark Spielberg einen

gemeinsamen Schuldschein der Bauern über 1000 Gulden, "wegen

des erlittenen Totalschauer zur Erkaufung von Speis- und

Sam-Getreide aus Händen unserer hochgnädigen Hofmarks-Herrschaft.

zu Spielberg". Wir können annehmen, dass die

Getreide-Abgaben der Bauern Jahre oder Jahrzehnte lang nur

im Schloß-Dachboden eingelagert wurden und erst bei einer so

günstigen Gelegenheit teuer verkauft wurde.

Der Vorgang ist dubios. Erst geht es nur um 100

Gulden, dann aber um 1000. Die Summe ist mit 5 %

"landsgebräuchig" zu verzinsen und am 15,2,1769 zurück zu

bezahlen.

Die Schuld von 1000 Gulden verteilt sich auf

Bauern in Oberschweinbach

Jakob Träxl, Bauer 287 fl 30 Xr

Michael Träxl 187 fl., 30 Xr

Franz Steber Schloßbauer 150 fl

Franz Lichtenstern 100 fl

Peter Wurm 50 fl

Unterschweinbach

Martin Kistler 100 fl

Johann Pläbst Kumpfmüller 50 fl.

Franz Huber Gütler 25 fl

Aufkirchen

Johann Sigler Halbbauer 25 fl

Ferdinand Böck 25 fl

Summe 1000 Gulden.

So teuer konnten selbst Wucherpreise für etwas Saat- und Speise-

Getreide nicht sein. Da wurden die Bauern übertölpelt.

Den Schuldschein über 1000 Gulden konnte der

Hofmarksherr einem Bankier als Pfand geben und damit selbst

Schulden machen. Alle Beteiligten wussten , dass das Papier nichts

wert war, weil die Bauern nicht in der Lage waren, die Beträge zu

bezahlen und nicht eingesehen hätten, dass sie zu ihrem

Schaden auch noch die Verschwendung der Herren ausgleichen

sollten.

Ursache der Mißernte könnte ein wegen Ausbruch eines

Aschenvulkans verregneter Sommer sein. Der Vesuv (Italien)

war in diesen Jahren aktiv, wobei eine Aschen-Eruption in der

Umgebung des Vulkanes wenig Schaden anrichtet, wenn der Wind die

Asche in höhere Luftschichten verteilt.

Die Münchener Stadtchronik berichtet ebenfalls von einer

Hungersnot und im ganzen Gebiet sinken 1769 1770 die

Geburtenzahlen drastisch.

Geburten in Pfarrei im Jahr:

|

1765

|

1766

|

1767

|

1768

|

1769

|

1770

|

1774

|

1772

|

1773

|

1774

|

Günzlhofen

|

30

|

26

|

32

|

24

|

30

|

19

|

24

|

18

|

25

|

30

|

Baindlkirch

|

29

|

20

|

22

|

15

|

5

|

11

|

15

|

22

|

22

|

30

|

Aufkirchen

|

26

|

34

|

25

|

27

|

29

|

26

|

19

|

11

|

18

|

20

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bauern konnten den Ernte-Ausfall durch Kauf von Getreide auf

Kredit ausgleichen. Für die armen Häusler-Familien waren

Kriegs- und Naturkatastrophen existenzvernichtend.

Kartoffeln waren 1770 in Oberbayern noch unbekannt. Man ernährte

sich fast nur mit Getreide.

Ein weiteres Mißernte-Jahr ist besser erforscht: Im April 1815

brach in Indonesien der Vulkan Tambora aus. Seine Asche in der

Luft ließ auf der Nordhalbkugel der Erde den Sommer 1816

ausfallen. 1816 war die Krise schlimmer als 1769, denn der

bayerische Staat hatte nach der Säkularisation der Klöster (1803 -

1806) deren enorme Getreide-Vorräte verkauft, Im Krisenjahr war

nichts mehr vorhanden. Protokolle für das Jahr 1816 fehlen in der

Hofmark Spielberg.

Heute wissen wir: Die Ursache der Mißernten war eine

Klima-Verschlechterung. Ab dem Mittelalter wurde es

ständig kühler, erkennbar am Wachstum der Alpengletscher.

Erst 1850 kehrte sich der Trend um. Seitdem wird es wärmer.

Umstellung auf Stallviehhaltung

Die Klima-Verschlechterung erzwang eine Umstellung der seit 2000

Jahren üblichen Landwirtschaft.

Der Getreide-Anbau erfolgte bis um 1800 in der

Dreifelder-Wirtschaft. Jede "Lage" war in drei Felder eingeteilt,

jedes Feld eingezäunt. Jeder Bauer hatte einen Anteil an jedem

Feld. Im Wechsel wurde einmal Sommergetreide, dann

Wintergetreide angebaut und ein "Feld" lag brach und wurde von der

Gemeindeherde ab geweidet und gedüngt. Kurz vor 1800 wurde

die Dreifeldwirtschaft aufgegeben und von Weidevieh auf

Stallviehhaltung um gestellt.Die Gemeindeherde gab es nicht mehr.

Die Gemeindegründe wurden gleichmäßig an die Häusler

verteilt. So wurden diese zu Klein-Landwirten. Die

Kühe ließen den Mist nicht mehr direkt auf den Acker fallen,

sondern die Menschen brachten den Mist vom Stall auf den Acker.

Die nun verteilten, vorher nur beweideten schlechten Böden sollten

von den neuen Kleinbauern intensiver als Ackerland bewirtschaftet

werden..

Die Gemeindegründe wurden absichtlich nicht an die großen Bauern

verteilt, denn diese wussten, dass darauf kein Getreide wuchs. Nur

die armen Leute plagten sich damit ab.

Von 1800 bis 1950 wurde die Landwirtschaft von den Häuslern

so betrieben. In den beiden Weltkriegen hat sich das bewährt und

das Volk vor dem Verhungern bewahrt. Als die Männer in den Krieg

mussten, haben die Häusler-Frauen alleine gearbeitet und weiter

Lebensmittel produziert, während die Bauern den Betrieb

einstellten, nachdem ihnen das Militär die jungen männlichen

Arbeitskräfte und die Pferde weg genommen hat.

Um 1950 haben die Kleinbauern die Landwirtschaft

aufgegeben und sich andere Arbeit gesucht.

Bewirtschaftung und Verteilung der Schloßgründe

Der Hofmarksherr heißt nicht mehr Lerchenfeld, sondern

Leyden, Barocke Adelsnamen und Titel passen nicht auf einen

heutigen Personalausweis.

15.10.1799

Pacht-Contract

welcher zwischen dem hochwohlgeborenen Herrn

Herrn Franz Xaver des heil römisch. Reichs Freiherrn von

Leyden auf Affing, Berg, Essenbach und Mattenhofen, Herr der

Hofmark Spielberg, seiner churfürstl. Durchlaucht zu

Pfalzbayern wirkl. Kammerer und Revisionsrat an der einen

dann den Orts-Spielbergischen Untertanen am anderen Teil,

wegen den .... herrschaftlichen Oekonomie-Feldern und

Wiesmathen, Ängern und Weihern auf vorhergegangenen

beedseitigen reife Überlegungen errichtet worden.

Erstlichen überlassen und verpachten

obgedachte .... Gnaden von Leyden den 9 Untertanen die bisher an

Veit Christoph Peyerl Gerichtsverwalter zu Spielberg seit

28.12.1788 ebenfalls pachtweis genossene Feldgründe, die 1785

geometrisch ausgemessen, beschrieben und in Plan gelegt wurden ,

in allen 3 Feldern von Nr. 1 bis 70 ...

.. sämtliche Feldgründe sind vom bisherigen Pächter

Peyerl in den letzten 6 Jahren im Winterfeld beguillet

worden, mithin in dem besten Zustand sich befinden".

Das Wort "Gülle" wurde schon gebraucht. Winterfeld, das trifft in

der Dreifelder-Wirtschaft jedes dritte Jahr, also zweimal in

den 6 Jahren wurde Mist gestreut.

Der Berechnung der Pacht wurde der Ertrag zugrunde gelegt. Hier

taucht neben Weizen, Korn (=Roggen), Gerste und Hafer auch

"Kern" auf. Das ist Dinkel, der in schlechten Jahren unreif als

"Grünkern" geerntet werden konnte und erst durch Rösten in

einer Darre genießbar wurde.

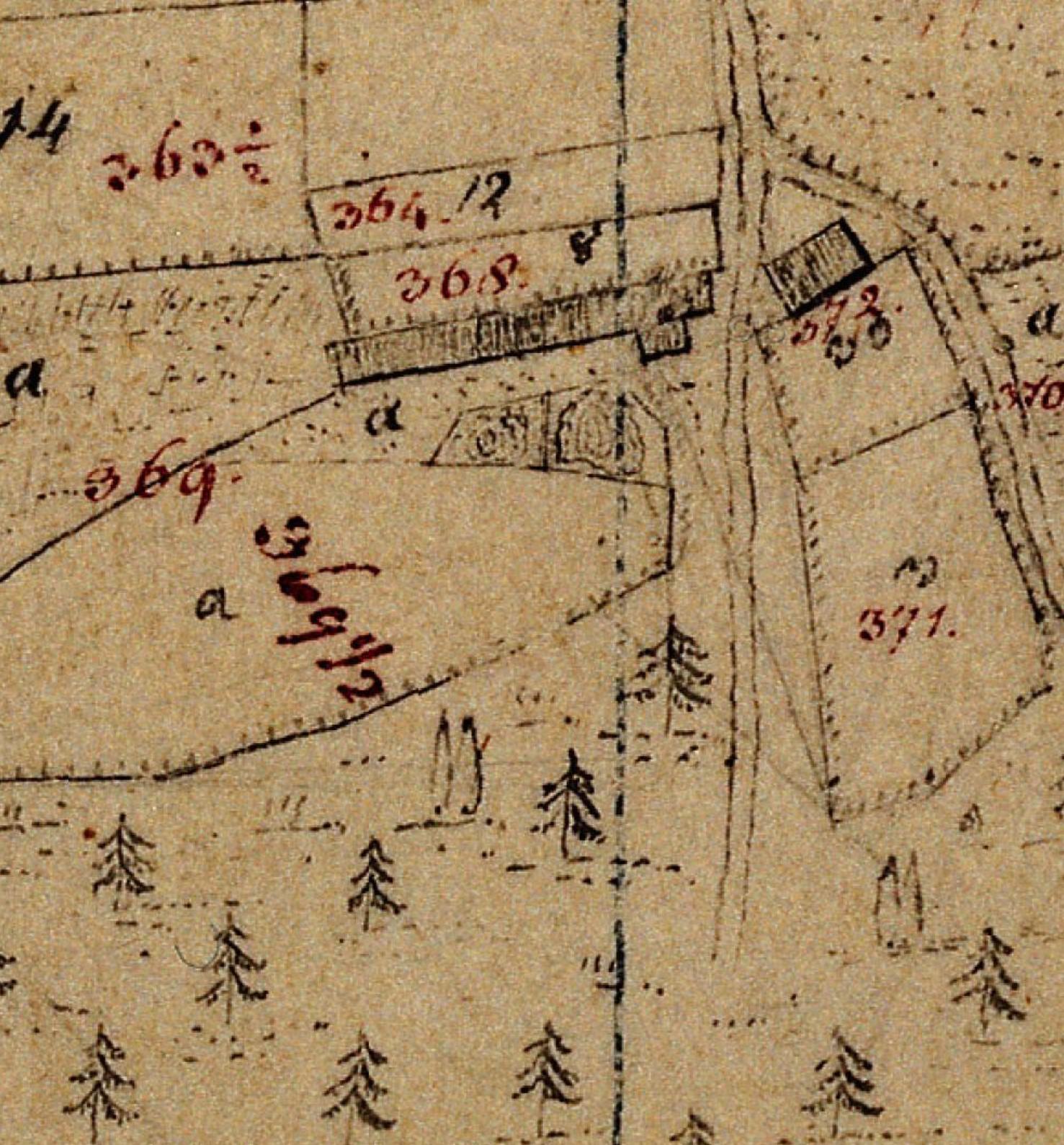

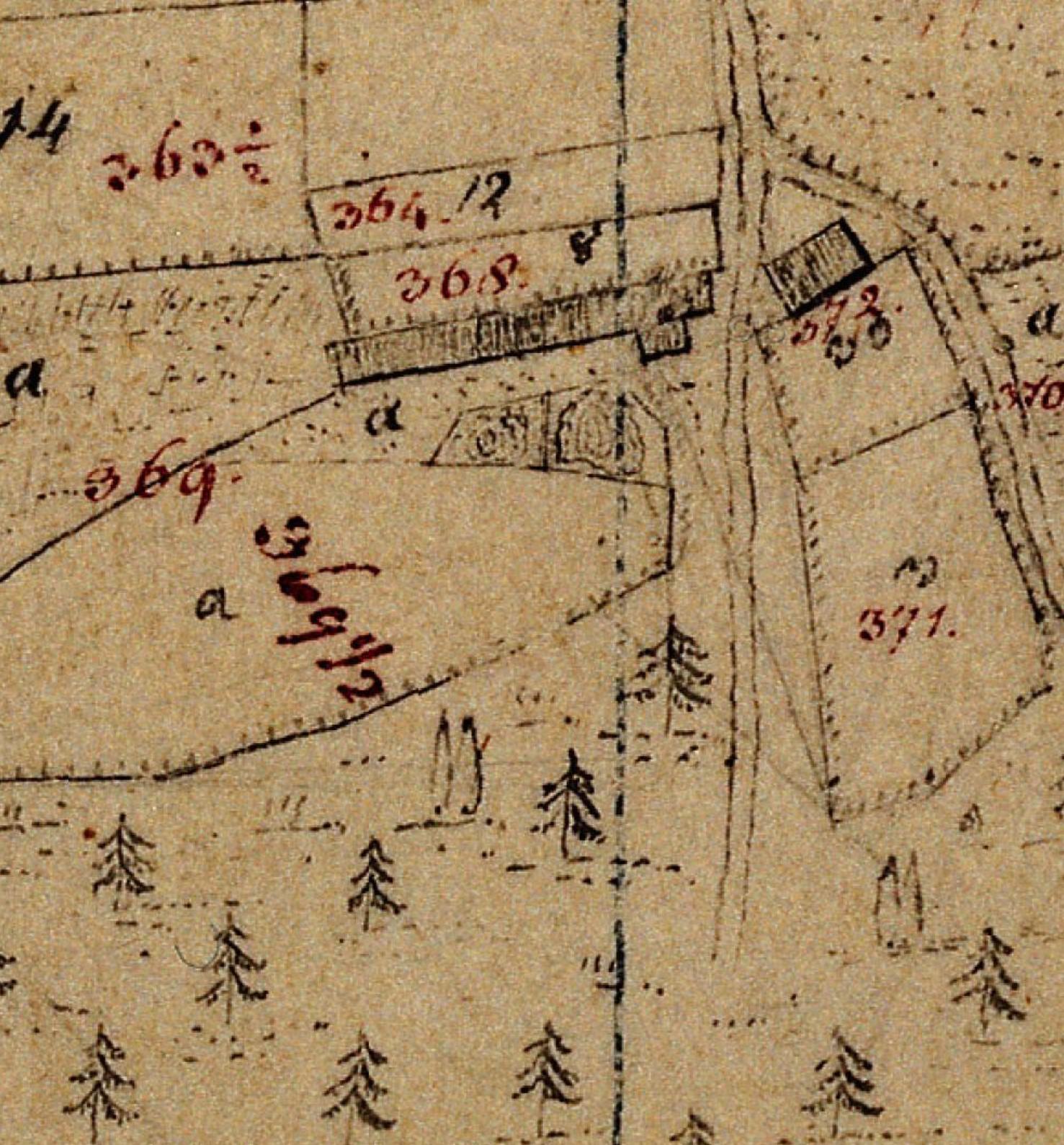

Kataster von 1812

1812 gab es eine Bestandsaufnahme zum Zweck einer einheitlichen

Steuer-Erhebung, diesmal für den ganzen neuen Staat Bayern. Steuer

auf Grundstücke war noch immer die wichtigste Steuer, denn

"Einkommen" gibt es in einer Selbstversorger-Naturalwirtschaft

nicht.

Die Grundstücke wurden vermessen, deren Ertrag geschätzt und

Hausnummern vergeben.

Wir kommen auf 38 Hausnummern. Wann die 23 neuen Häusel

gebaut wurden, verraten die Archivalien nicht. Ab 1812 lassen sich

die Hausbesitzer lückenlos belegen und passen zu den Familiendaten

in den Pfarrbüchern. Nur der "Datenschutz" in der Gegenwart

setzt einer Veröffentlichung wieder eine Grenze, so um die Zeit um

1900.

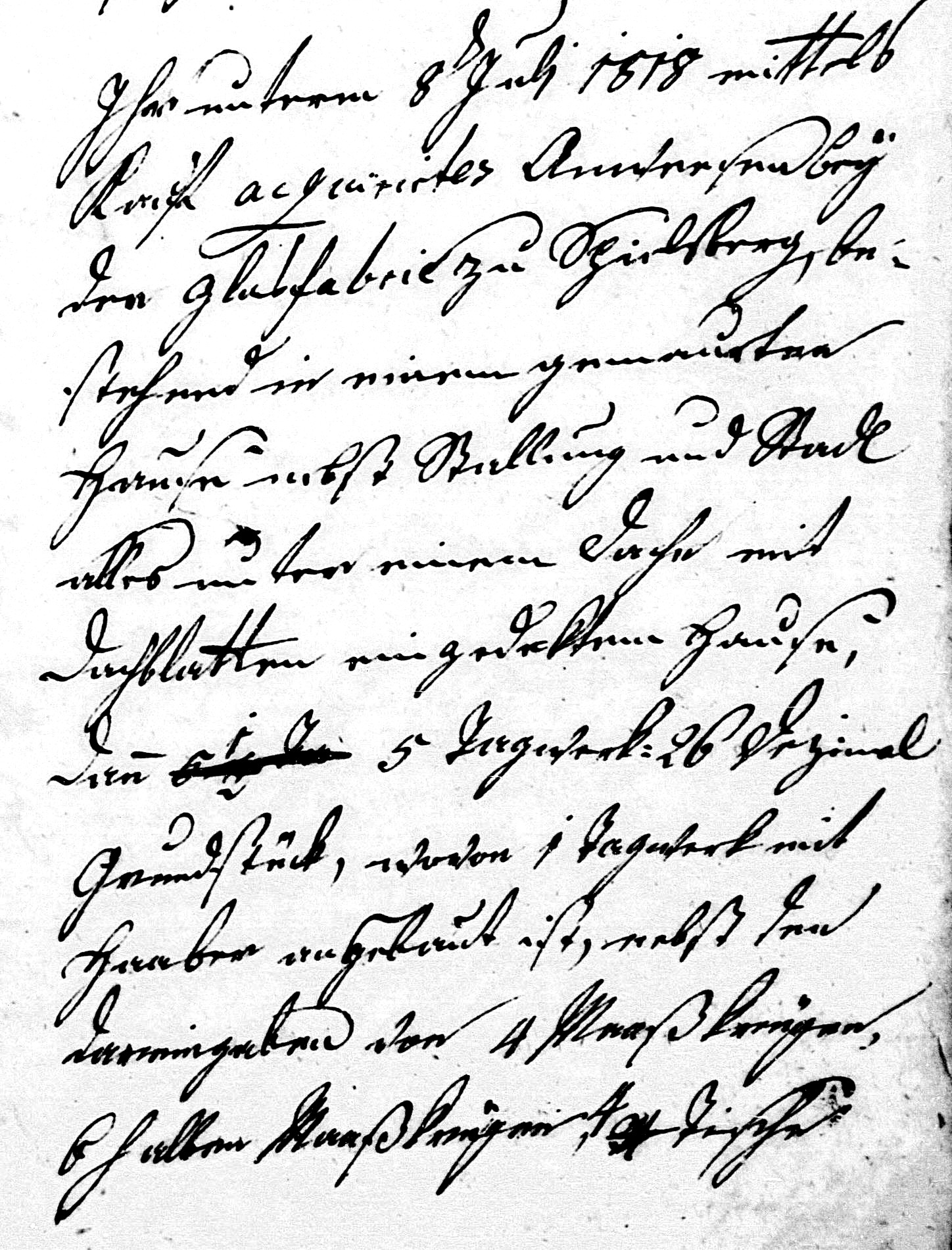

Die Glasfabrik

Um 1800 kam im Bayerischen Wald die Glasherstellung in Schwung.

Die Familie Baron Lerchenfeld wohnte im Bayer. Wald und wollte

auch in ihrer Hofmark eine Glasfabrik gründen.

Erst brauchte man ein Fabrikgebäude, um dieses zu bauen

Ziegelsteine, und um diese zu brennen eine Ziegelei. Die Ziegelei

und noch mehr die Glasfabrik braucht viel Brennholz. Dafür wurde

ein größeres Waldstück gerodet und seitdem als Acker genützt,

Die Ziegelei war am Feldweg-Ausläufer des heutigen Fichtenweg.

Gleich südlich davon war auf der Karte von 1812 noch Wald bis

Nannhofen. Die Ziegelei hatte das Holz gleich vor der Türe, Lehm

und Wasser auch.

Ohne engagierte Führung läuft eine Fabrik nicht. Die Qualität der

Produkte der Glasfabrik und der Ziegelei war ungenügend. Deshalb

sind beide Betriebe bald wieder eingegangen.

Ein Bierwirt für Oberschweinbach ab 1800

Neben der Glasfabrik wurde das erste gemauerte mit Ziegeln

gedeckte Haus, eine Bierschänke gebaut. Die am Feuer arbeitenden

Glasmacher hatten viel Durst.

Weil ein privates Steinhaus etwas neues und besonderes war, steht

es ausdrücklich im Kaufvertrag:

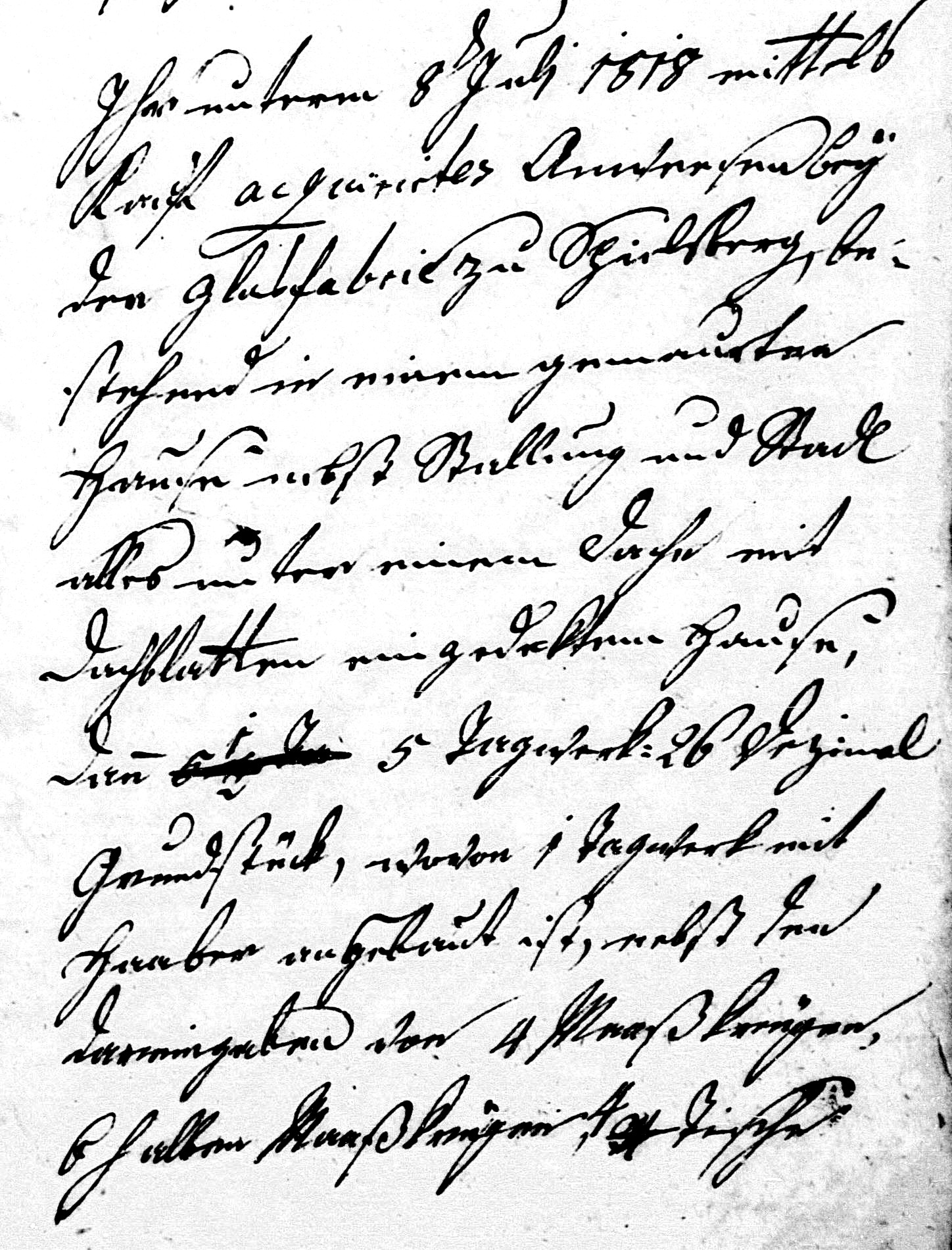

"... ihr unterm 8. Juli 1818 mittels Kauf aquiriertes Anwesen

bei der Glasfabrik zu Spielberg bestehend aus einem gemauerten

Hause nebst Stallung und Stadl alles unter einem Dache mit

Dachplatten eingedecktem Hause, dann 5 Tagwerk 26 Dezimal

Grundstück, wovon 1 Tagwerk mit Hafer angebaut ist nebst den

Dareingaben von 4 Maßkrügen 6 halben Maßkrügen , 4 Tische. "

Mit 4 Maßkrügen und 6 Halbe-Krügen war der Wirt nicht gerade üppig

ausgestattet. Die Bierkäufer brachten ihren Krug mit und tranken das

Bier zu hause.

Feuerstättenschau, Einbau von Kaminen

Im Steuerbuch 1671 wird Simon Winklmayr als Kaminkehrer genannt.

Danach taucht dieser Beruf nicht mehr auf, denn einen Kamin gab es

nur im Schloß.

Die einfachen Häuser hatten einen "Herd". Das war ein tischgroßer

Mauerblock mit einer Vertiefung für das Feuer in der

Mitte. Der Rauch zog durch das Strohdach ab . Er konservierte

das Strohdach und hielt es ungezieferfrei. Das Herdfeuer war

nicht nur zum Kochen und Wasser erwärmen, sondern es war die einzige

Heizung und zugleich das Licht im Haus.

Mit der "Allgemeinen Feuerordnung von 1791" wurden diese

feuergefährlichen Zustände verboten und der Bau von Kaminen

verlangt. Brannte ein Strohdach, so brannte gleich der ganze Ort

ab. Doch ein gut gemeintes Gesetz allein bewirkt nichts.

Neubauten gab es in dieser Kriegszeit bei uns nicht. In

die alten Holzblockhäuser mit Strohdach konnte schlecht ein Kamin

eingebaut werden. Noch 1886 gibt Franz Oswald in Oberschweinbach

19, als 57-jähriger Witwer bei seiner Wiederverheiratung

den Beruf "Strohdachdecker" an. Er war der letzte seines

Berufsstandes.

Im Gesetzblatt von 17.5.1818 wurden Kamine zwingend

vorgeschrieben und die Feuerbeschau durch Kaminkehrer und

Sachverständige genau geregelt. Verstöße wurden bestraft.

Ab 1818 gibt es einen längeren Schriftwechsel zwischen dem

Dachauer Landrichter und der Hofmarksverwaltung. Die

Dorfbewohner konnten nicht lesen. Das Gesetz musste ihnen nicht nur

vorgelesen, sondern auch noch erklärt werden. Nur: Kamine

entstanden dadurch nicht von selbst. Der Landrichter drohte dem

Hofmarksverwalter Strafe an, wenn er das Gesetz nicht

durchsetzt. Der Verwalter wand sich. Überwiegend wären die

Kamine in Ordnung. Der Landrichter wollte einen genauen

Bericht .

Am 30.7.1823 waren bei 10 namentlich genannten Wohnungen die Kamine

schadhaft befunden. Es gab Anzeigen und Schriftwechsel.

1824 wurden noch drei arme alte Witwen, die nicht einmal ihren

Namen schreiben konnten, beanstandet. Deren Rauchabzug "ist

ausgebessert, trägt aber keinen neuen durch das ganze

Gebäude." Zwei Hausbesitzer bekamen eine Strafe und wollten im

Frühling 1825 einen neuen Kamin aufbauen.

1826 wurde versichert, dass es keine Beanstandungen mehr gab.

Ende der Hofmark Spielberg

1823 wurde aus der säkularisierten Klosterhofmark

Fürstenfeld das neue königliche Landgericht Bruck. Das Amt

Esting kam vom Landgericht Dachau zum neuen Landgericht Bruck,

ebenso die Hofmarken in diesem Gebiet. Bis 1848 wurden alle

Hofmarken aufgelöst und in die staatliche Verwaltung übernommen.

1833 enden die Briefprotokolle der Hofmark Spielberg. Die

Registratur kam in das Landgericht Bruck. Als sie dort nicht mehr

benötigt wurde, kamen die Bücher und Akten in das

Staatsarchiv München. Interessierte Heimatforscher können

die Protokolle im Staatsarchiv studieren. Der vorstehende

Aufsatz benützt die Briefprotokolle der Hofmark Spielberg

als Quelle. Alle Aussagen sind durch historische

Originalquellen belegt.